小兒嗜鉻細胞瘤

来源:74U閱讀網

食管裂孔疝

食管裂孔疝百科

食管裂孔疝(hiatushernia)是指腹腔內臟器(主要是胃)通過膈食管裂孔進入胸腔所致的疾病.食管裂孔疝是膈疝中最常見者,達90%以上.食管裂孔疝患者可以無癥狀或癥狀輕微,其癥狀輕重與疝囊大小、食管炎癥的嚴重程度無關.裂孔疝和返流性食管炎可同時也可分別存在,並區別此二者,對臨床工作十分重要.

食管裂孔疝

食管裂孔疝病因

先天性發育異常(45%):

正常情況下,胃和食管周圍有較堅韌的結締組織(膈食管韌帶,胃膈韌帶,胃懸韌帶)使之與周圍緊密連接,使胃,食管保持正常位置,防止胃內食物反流進入食管,防止腹腔食管,賁門上移,如果膈食管韌帶,胃膈韌帶,胃懸韌帶等發育不良,尤其是膈食管韌帶與食管周圍失去緊密連接,食管腹腔段失去控制和穩定性,當膈肌運動時由於腹腔食管活動性強,易向上進入胸腔形成疝,屍體解剖發現,部分新生兒食管裂孔周緣與食管壁之間的連接以食管的前,後壁連接較緊密,而其兩側較松弛,故疝的內容物易從食管兩側的薄弱處進入胸腔.

後天因素(25%):

膈食管韌帶退變,松弛:膈食管韌帶新生兒期即存在,隨著年齡的增長,食管裂孔周圍組織和膈食管韌帶彈力組織萎縮退變而逐漸變薄變弱,同時腹膜下脂肪逐漸聚積於裂孔附近,使食管裂孔增寬,由於膈食管韌帶和食管周圍其他筋膜退變,松弛,逐漸失去其固定食管下段和賁門於正常位置的功能,易使食管下段和賁門疝入膈上,隨著年齡的增長,成人食管裂孔疝的發病率逐漸增高,手術中證實,許多成年食管裂孔疝患者的膈食管韌帶實際上已不復存在,尤其老年人,上述退行性變和萎縮非常常見,而且多伴有導致的腹壓升高的疾病(如便秘,前列腺肥大,慢性氣管炎等),在食管裂孔增寬和高腹壓對胃向胸腔的“推動”作用下,更易發病.

疾病因素(10%):

食管攣縮:慢性食管炎,食管下段憩室,潰瘍,腫瘤浸潤,胸椎後凸,強烈的迷走神經刺激等可引起食管攣縮,食管在長期向上牽拉的作用下,食管下段和賁門逐漸進入膈上而致本病.

物理因素(5%):

手術和外傷:嚴重的胸腹部損傷,手術所致的食管,胃與膈食管裂孔正常位置改變,或由於手術牽引造成的膈食管韌帶和膈食管裂孔的松弛,亦能引起本病.

發病機制

膈食管裂孔的擴大,環繞食管的膈肌腳薄弱等,致使腹段食管,賁門或胃底隨腹壓增高,經寬大的裂孔而進入縱隔,進而引起胃食管反流,食管炎等一系列病理改變.

1.病理分型:病理分型方法較多,常見的有下列4種:

(1)Akerlund分型:Akerlund(1933)將食管裂孔疝分為3型.

Ⅰ型(先天性短食管性裂孔疝):先天性短食管,胃被拉入胸腔;或先天性食管裂孔發育上的缺陷過於寬大,胃疝入胸腔而繼發性食管變短.

Ⅱ型(食管旁裂孔疝):賁門位於膈下正常位置,部分胃底連同被覆的腹膜由食管旁疝入胸腔,裂孔增大,發病原因可為先天性發育異常或後天性的因素.

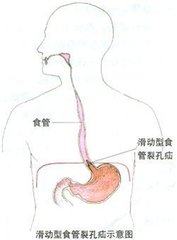

Ⅲ型(食管胃滑動疝):此型最常見,胃食管結合部疝入膈上,賁門位於後縱隔,His角變為鈍角,無真正的疝囊,膈食管韌帶被拉長,松弛,胃左動脈亦被拉緊上移,站立位時疝入膈上的胃可部分或全部返回腹腔.

(2)Shinner分型:依據解剖缺陷和臨床表現,將食管裂孔疝分為4型:

Ⅰ型(食管裂孔滑動疝):食管裂孔輕度擴張,膈食管韌帶變薄,賁門及胃底上移,有不同程度的胃,食管反流.

Ⅱ型(食管旁疝):膈食管韌帶缺損,有腹膜形成的疝囊,賁門位置正常,無胃,食管反流.

Ⅲ型(混合型):食管裂孔滑動疝與食管旁疝同時存在,有胃,食管反流.

Ⅳ型(多器官型):部分結腸或小腸也進入食管旁疝囊內.

(3)Allison分型:共5型,Ⅰ型:食管旁疝;Ⅱ型:食管旁滑動疝;Ⅲ型:滑動疝;Ⅳ型:食管囊性滑動疝;V型:先天性短食管.

(4)Barrett分型:Barrett根據食管裂孔發育缺損的程度,突入胸腔的內容物多寡,病理及臨床改變,將食管裂孔疝分為3型(圖8).

Ⅰ型:食管裂孔滑動疝;Ⅱ型:食管旁疝;Ⅲ型:混合性疝.

由於Barrett分型簡單,實用,被國內外普遍采用.

2.病理生理:按Barrett分型法闡述.

(1)食管裂孔滑動疝:疝環為開大的食管裂孔,疝內容物為食管腹腔段,賁門和胃底,無真正的疝囊,當臥位或腹壓增加時,食管腹腔段,賁門和胃底可由開大的食管裂孔疝入膈上;腹壓減低或立位胃空虛時,食管,賁門滑回正常位置,多數食管腹腔段變短,胃His角變鈍,由於胃食管結合部及胃底進入後縱隔,下段食管暴露在胸腔內負壓之下,其括約肌功能喪失,發生胃食管反流,須指出的是,發生胃食管反流並非全部是病理性的,正常人亦偶有胃食管反流的發生,尤其在進食後更易發生,單純的胃食管反流並不一定導致食管炎的發生和出現癥狀,研究發現:酸性胃內容物對食管的損害程度,取決於食管對酸性胃內容物的廓清能力,堿性唾液對胃酸的中和作用,食管黏膜抗酸侵蝕的能力等多種因素,食管對酸性胃內容物的廓清能力與食管蠕動,重力作用和體位關系密切,尤其食管蠕動功能更為重要,正常情況下,反流物可觸發食管繼發性蠕動,一旦發生反流,食管即產生一強有力的蠕動波來排除食管腔內的酸性內容物,使食管內的酸度迅速恢復到原來的水平,當早期食管裂孔疝較小時,局部解剖結構的缺陷,可誘發輕度的酸反流,食管通過本身的代償機制,增強食管的蠕動功能,增加食管的酸清除能力,避免或減輕食管黏膜損傷,此時表現為無食管黏膜形態學改變的胃食管反流,當反流頻率或反流量超過一定界限,或食管本身的蠕動不足以清除反流到食管內的酸性反流物時,其代償機制破壞,在胃酸和胃蛋白酶的侵蝕下造成食管黏膜的損傷及炎癥,炎癥初起,局限於食管下段黏膜充血和水腫,食管裂孔疝患者發生反流性食管炎後,可出現食管動力異常,主要表現為食管遠端蠕動障礙,對酸性反流物的廓清能力進一步下降,在胃內反流物長時間的刺激下,食管黏膜炎癥反應加重,破壞,形成潰瘍性食管炎,食管壁的水腫和食管肌層的痙攣又使食管腔變窄,重者炎癥可以累及食管肌層甚至食管周圍組織,出現食管炎和食管周圍炎,因食管炎的長期反復發作,潰瘍愈合時膠原的覆蓋和肉芽組織增生,致使食管壁增厚,僵硬,最終導致食管纖維化,瘢痕性食管狹窄和(或)短縮,乃至於發生梗阻,Skinnex報道,成年人食管裂孔疝發生反流患者的食管狹窄發生率為20%,兒童為35%,尤以60~80歲的老年患者最高.

下食管括約肌可發生短暫松弛,而且夜間括約肌短暫松弛發生頻率較白天增高,加之夜間胃酸分泌量高(迷走神經興奮性高),食管蠕動減少,唾液少不足以中和胃酸,反流物主要有胃酸和胃蛋白酶組成(胃內無食物)等因素,因此食管裂孔滑動疝病人夜間發生食管炎的機會多,反流物被吸入喉和氣管,可發生聲帶的炎性息肉,亦可因誤吸導致反復發生肺炎,支氣管炎,少數情況下吸入的異物留在肺內可引起肺膿腫或支氣管擴張,還可以誘發哮喘發作,尤其新生兒,嬰幼兒最易發生誤吸,一些嬰幼兒患者常因睡眠中發生胃食管反流,將反流物誤吸入氣管,支氣管,在睡眠中經常出現嗆咳,哭鬧,甚至造成新生兒窒息死亡,臨床上,以反復發生呼吸道感染就診者亦屬常見.

過去認為,構成食管裂孔的膈肌腳發育不良,膈食管韌帶松弛,胃食管His角變鈍,以及食管蠕動功能的異常等是導致胃食管反流的原因,而且通過手術將變鈍的His角變銳,修復擴大的食管裂孔獲得瞭一定的療效,也間接證實瞭上述因素與胃食管反流的關系,但目前認為,胃食管反流的發生與裂孔疝大小和解剖異常無關,而下食管括約肌形成的生理高壓區在抗反流屏障中起重要作用,下食管括約肌功能主要與下食管括約肌的長度和下食管括約肌壓力有關,有學者認為:

①下食管括約肌壓力<7mmHg.

②下食管括約肌功能段長度<2cm,或食管腹腔段<1.0cm時,表明下食管括約肌功能不全,已證實,食管裂孔疝患者發生胃食管反流的原因是下食管括約肌長度和下食管括約肌壓力異常,但也有學者認為食管裂孔疝病人的下食管括約肌壓力無明顯異常,而下食管括約肌長度不足則是導致下食管括約肌功能障礙的主要因素,國內學者周雪蓮等人在臨床研究中也發現,下食管括約肌壓力在食管裂孔疝患者胃食管反流的發生中不起重要作用;食管腹內段作為下食管括約肌功能單位的所在地,其長度構成下食管括約肌完整功能的一個組成部分,通過手術恢復食管腹內段長度抗反流,其療效與術後腹內食管段長度關系密切,輕度則效果好,表明食管腹內段的長度不足是反流發生的關鍵原因.

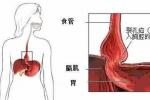

(2)食管旁疝:胚胎早期食管兩側各有一隱窩,如在發育過程中未能消失而形成薄弱環節,以及膈肌發育不良導致食管裂孔擴大,胃底可由此缺損或薄弱部位突向膈上,食管後方,形成食管旁疝,此時,賁門仍位於膈下,胃His角不變,食管腹腔段保持一定的長度,下食管括約肌功能無異常並保持良好的防反流機制,因此本型無胃食管反流現象,胃大彎與部分胃體或全胃也可疝入胸腔,構成巨大食管旁疝,如全胃沿著賁門及幽門長軸方向翻轉疝入胸腔,可導致胃扭轉,梗阻,隨著全胃進入縱隔後吞咽空氣不能排出,胃膨脹加重,逐漸發生血運障礙,絞窄壞死,穿孔,發生嚴重胸,腹腔感染和中毒性休克.

(3)混合性疝:食管韌帶明顯松弛不能固定食管,賁門,致使其在食管裂孔上下滑動,同時有胃底疝入胸腔,既有胃His角變鈍,下食管括約肌功能喪失,胃食管反流,又可發生胃疝入胸腔,扭轉.

食管裂孔疝

食管裂孔疝癥狀

1.胸骨後或上腹部燒灼痛或隱痛或脹痛或緊壓感,疼痛擴散范圍較廣,餐後30-60分鐘發生,下蹲彎腰和平臥可誘發,亦有心前區痛或全胸痛,少數可呈急腹癥表現.疼痛多在1小時內自行緩解,當食管旁疝發生嵌頓時,突然出現劇烈上腹痛,伴嘔吐及吞咽困難.

2.反流癥狀:噯氣、反酸、燒心、呃逆、嘔吐等.

3.梗阻癥狀:當部分胃疝入胸腔或食管炎使食管變窄或痙攣,進食時有梗噎、下咽不順或有食物停滯在胸骨後方,初為間歇性,久之可呈持續性.

食管裂孔疝

食管裂孔疝檢查

食管裂孔疝實驗室檢查

1.血紅蛋白

嬰幼兒食管裂孔疝合並發育不良,或發生食管裂孔疝囊內胃潰瘍病慢性出血等,血紅蛋白會出現降低.

2.大便潛血試驗

彌漫性食管炎和疝囊內胃潰瘍伴有慢性失血時,大便潛血試驗陽性.

食管裂孔疝影像學檢查

1.心電圖

食管裂孔疝患者心前區可出現疼痛,且因疼痛發作時刺激迷走神經並反射性引起冠狀動脈供血不足,心電圖可出現心肌缺血性改變,臨床上酷似冠心病,稱之為食管-冠狀動脈綜合征.

2.X線檢查

早在20世紀20,40及50年代Akerlund,Kirklin及Wolf就分別對食管裂孔疝的X線檢查進行瞭詳細研究,大量臨床資料顯示,X線檢查是診斷食管裂孔疝的主要方法,可以全面瞭解胃的形狀,位置,食管裂孔大小及胃蠕動改變等.

(1)透視或胸片:食管旁疝的X線平片有以下特點:①後縱隔下部有胃泡陰影,正位片上胃泡氣液平面在心膈角處,側位在心臟陰影的後方,其大小隨胃內瀦留氣液的多少而變化;②由於胃的一部分或大部分疝入胸腔,左上腹胃泡影縮小,甚至看不見胃泡;③插入的胃管在胸腔內.

(2)食管和胃造影:新生兒,嬰幼兒采用空氣或水溶性造影劑(如12.5%的碘化鈉)造影,防止鋇劑誤吸入呼吸道,年齡較大的病兒,成人患者可選用較稀的鋇劑造影.

①滑動疝的影像特點:典型表現為:A.食管末段,胃食管結合部,部分胃經食管裂孔疝至膈上,而其他部位位於左膈下;B.疝入膈上的胃及賁門呈傘狀,或上方膨大明顯,黏膜皺襞增粗;C.胃底和賁門在膈肌中央隨體位改變而上下移動;D.食管腹腔段縮短,變直,His角變鈍;E.有食管痙攣,賁門松弛增寬等食管炎X線征象,或胃食管反流;F.晚期患者可顯示食管狹窄;G.食管擴張,食管裂孔張大,一般情況下,最大呼氣時食管裂孔張開,直徑1.5~2cm;最大深吸氣裂孔閉合,本病患者可見食管擴張,鋇柱超過2cm,裂孔開口明顯增大,據中國醫科大學資料顯示,一些小兒巨大食管裂孔疝病人的食管裂孔開口可達2.5~4cm,而且最大深吸氣裂孔不閉合;H.一般臥位出現而立位消失,尤其是一些小的食管滑動疝,病人的體位常常是顯示疝的決定因素,因小的食管滑動疝在立位時多能還納,而且吞咽的鋇劑在立位時很快通過食管,賁門進入胃內,比較難以顯示疝,可采用頭高腳低位並在上腹部稍微加壓力,多能使食管下段,胃滑入胸腔;一時難以確診者可反復X線檢查,多能確診,還有一些滑動疝造影檢查時,疝至膈上的部分不呈囊狀擴張而呈柱形表現,診斷也比較困難,如仔細檢查,發現胃食管交界部經食管裂孔確實移至膈上則可確診.

②食管旁疝的影像特點:A.食管末段位於膈肌下,腹腔內,賁門固定位於膈下正常位置;B.胃底多在食管左側經擴大的裂孔疝入膈肌上方,後縱隔下部,呈現膈上疝囊征(胸內胃),鋇餐檢查時左側膈上可見疝囊影,呈圓形或橢圓形,一般直徑大於5cm,疝囊的出現與食管蠕動無關,膈上出現粗大的胃黏膜影,並經增寬的食管裂孔延續至膈下胃底部,而且膈上疝囊與食管影不在一條延長線上;C.較少有無胃食管反流征象;D.因疝入的胃壓迫,食管內鋇劑通過障礙;E.可顯示疝內胃潰瘍龕影;F.巨大的食管旁疝可見大部分胃或全胃經食管裂孔突入膈上,胃扭轉後可見胃大彎在上,小彎在下,呈倒轉狀.

③混合型疝:除上述有關征象外,可顯示食管旁疝伴賁門口上移,或食管滑動疝的胃底在賁門口之上,鋇劑反流入膈上疝囊內.

(3)CT掃描:與胸片相比,CT掃描能準確判斷疝的內容物,特別是常規胸片不易發現的網膜,系膜及實質性臟器;能發現食管裂孔的大小及形態,可為制定治療方案提供依據;能清楚區別充氣腸曲與含氣囊腫,口服造影劑後可更清晰的顯示造影劑充盈的胃腸道,因此,當胸部平片檢查發現胸腔內異常陰影並懷疑食管裂孔疝時,除常規X線胃腸造影檢查外,應行CT檢查,CT平掃不但能明確診斷,而且可明確疝入器官,如懷疑疝內容物為大網膜,肝,脾,腎等臟器時,可作增強掃描;如考慮疝內容物為胃腸等器官時,可在增強掃描前口服造影劑.

3.B超檢查

B超檢查食管裂孔疝為非創傷性檢查手段,具有圖像清晰,方便床邊檢查,可短期內重復實施,不受射線危害等優點,聲像特點為:

①食管裂孔滑動疝(Ⅰ型):飲水後檢測可見賁門,胃底位於膈肌之上,胃內容物在膈肌上下往返.

②食管旁疝(Ⅱ型):飲水後胃腔迅速充盈,賁門位於膈下,可見胃底或連同胃大部分經食管旁裂孔突入胸腔,呈“B”字形或啞鈴形改變,邊界清楚,胃內容往返於膈肌上下之胃腔內.

③混合型:具備以上二者特點.

自1984年Naik首先應用B超診斷胃食管反流以來,臨床上主要通過掃描食管壁肌層厚度,食管直徑和其長度的改變,來診斷食管裂孔疝及其並發的胃食管反流,食管裂孔疝的患者具有食管腹腔段比正常值短,直徑增大,管壁增厚等特點;如食管腹腔段過寬和胃黏膜突入食管,則提示食管裂孔疝長期反復發作;若食管腹腔段黏膜紋理紊亂,提示並發嚴重食管炎.

4.內窺鏡檢查

內窺鏡檢查可直接瞭解食管裂孔疝病理改變,胃食管反流的情況和食管炎的程度,不僅對本病的診斷,確定治療方案提供重要依據,而且為療效的判斷提供客觀指標.

(1)鏡下征象:

①胃食管結合部上移至食管裂孔環之上,門齒至食管胃接合部的距離變小.

②食管腔內瀦留較多的分泌物.

③賁門口松弛,移動度增加,增寬可達鏡身直徑2倍以上.

④胃食管反流,食管內有液體瀦留;⑤膈上見到胃黏膜的疝囊腔.

⑥食管炎:由於病程和胃食管反流程度不同,其食管黏膜可有水腫,充血,糜爛,潰瘍,出血,狹窄等病理改變.

(2)鏡下食管炎分級:1級,黏膜潮紅無潰瘍;2級,伴有增生組織的環形潰瘍,觸之易出血;3級,潰瘍形成遺留的黏膜島;4級,食管狹窄,此外,尚可直接測定食管黏膜與胃黏膜的交界線上移至食管裂孔的距離,黏膜受損的范圍等.

(3)鏡下食管裂孔滑動疝形成過程:另據孫亦芳(2000)報道,當發現賁門管增寬,賁門移動度增加,His角形態表現鈍角或松弛,胃底腔大小有動態變化時,應加做快速提插鏡桿方法的誘發惡心嘔吐,患者嘔吐時可在鏡下顯現食管裂孔滑動疝形成的整個過程,據認為,通過該方法能提高滑動性食管裂孔疝的檢出率,鏡下食管裂孔滑動疝形成的整個過程大致為:

①在病人嘔吐動作起初,由於屏氣胸壓升高,齒狀線先下移1~1.5cm.

②位於齒狀線近側3cm以內食管有不同程度的擴張呈葫蘆狀,隨之賁門環被拉開呈環狀.

③His角貼著小彎側向上滑動直至兩側壁完全打開,接著向食管內突入.

④隨之出現賁門管和齒狀線上移,由於齒狀線隨著疝的增大而被埋在疝下面,故不能看到其移動.

⑤最後隨著以大彎側為主的翻入,帶動瞭四壁,疝再繼續增大上移,即可拍在鏡面上,形成疝入過程.

⑥隨嘔吐動作停止,吸氣動作的出現,疝又沿食管滑下回到胃腔中.

5.核素99mTc掃描

核素99mTc掃描能清晰的顯示胃的影像,依據胃的影像形狀改變特點可明確食管裂孔疝的類型:

①食管旁疝:胃的形狀呈啞鈴形改變.

②食管裂孔滑動疝:胃角消失呈圓錐形,可清晰的顯示反流情況,另據李心元等報道,食管裂孔滑動疝胃形狀改變不明顯,但對其胃食管反流的診斷率達100%,食管旁疝胃的形狀則呈啞鈴形改變,核素99mTc掃描不僅對診斷食管裂孔疝及胃食管反流具有重要意義,而且還能通過連續動態觀察反流程度,為食管裂孔疝手術療效的評價提供依據.

6.食管壓力測定

應用生理測壓儀對測定食管下端高壓區長度和壓力,胃內壓力,以及二者壓力差的變化,本病胃內壓高於食管下端壓,食管下端高壓區變短或消失,其壓力及食管與胃的壓力差都低於正常對照者.

7.食管pH值測定

(1)標準酸反流試驗:病人取平臥位,pH電極置於食管下高壓區上界上方5cm處,把測壓導管的一個側孔置於胃內後通過該側孔註入0.1mol/L濃度稀鹽酸300ml後拔出導管,通過pH電極測出食管腔內pH值大於5後,使病人處於平臥位,左側臥位,右側臥位和頭低腳高15°位,在每個不同體位作深吸氣,咳嗽,捏住鼻子後吸氣和摒氣增個易引致食管胃反流的動作(增加腹內壓,降低胸內負壓),使食管腔內pH值降至4.0以下,以誘發出食管胃反流,根據反流的次數判斷反流的程度,在16次易引發反流的機會中正常人不大於4次,該試驗屬半定量試驗,可協助診斷.

(2)食管pH值24h動態監測:是Johnson與DeMeester(1974)設計並應用於臨床,被喻為診斷胃食管反流的“金標準”,是最好的定量檢查方法,監測應用pH微電極便攜記錄儀,檢查前3~5天停用改變食管壓力的藥物(肌肉松弛劑,抗膽堿能藥物,硝酸鹽類藥物,鈣通道阻斷劑),減少胃酸分泌的藥物(制酸劑,H2受體阻斷劑)等,方法是根據食管動力學測定的下食管高壓區的位置,把pH電極定位於其上界上方5cm食管腔內,連續監測該處pH值的變化情況,在監測過程中,受檢者生活活動力求接近平時生活狀態,可站立,行走或臥倒,按日常習慣進餐,但不得進pH小於5的飲食,監測中對進食,睡眠,體位,嘔吐,胸痛的起止時間,均按記錄儀上的記事鍵,做出標記,然後應用計算機及軟件對監測結果進行分析,以瞭解癥狀和酸反流的關系,監測結束後把pH監測儀與計算機相連,同時把記錄的各種情況正確的開始和結束時間輸入電腦,通過軟件進行分析和數據處理,最後打印出pH的監測圖形和分析報告,從中可以知道反流的次數,每次反流大於5min的次數,最長反流的時間,食管腔內pH小於4的總時間,pH值小於4的總的時間占整個監測時間的百分比,體位與反流間的關系,癥狀與反流間的關系,進食與反流間的關系等,並根據DeMeester評分法給監測結果打分,正常值為<14.72.

食管裂孔疝預防

食管裂孔疝,在40歲以下少見,隨著年齡的增長而發生瞭食管裂孔周圍的支持組織的松馳,當患有慢性疾病,則更易削弱膈肌張力而使裂孔擴大,另一重要因素是腹內壓力的增高,把上部胃推向松馳裂孔,導致腹壓增高的各種因素如簡述所提,另外,腹部鈍器外傷使腹腔壓力突然升高,也能誘發本癥,人到中年,對疾病應以預防為主,對於一些原因不明的貧血,上消化道出血,心前區疼痛要想到本病的可能而盡早GI或內鏡檢查.