幼年型類風濕病

来源:74U閱讀網

顱咽管瘤

顱咽管瘤百科

顱咽管瘤是由外胚葉形成的顱咽管殘餘的上皮細胞發展起來的一種常見的胚胎殘餘組織腫瘤,為顱內最常見的先天性腫瘤.在鞍區腫瘤中占第二位.好發於兒童,成年人較少見.好發於鞍上,占整個顱內腫瘤的5~7%,占兒童顱內腫瘤的12~13%.其主要臨床特點有下丘腦-垂體功能紊亂、顱內壓增高、視力及視野障礙、尿崩癥以及神經和精神癥狀.CT掃描可明確診斷.治療主要為手術切除腫瘤.

顱咽管瘤

顱咽管瘤病因

遺傳因素(30%)

本病為先天性疾病,生長緩慢,正常胚胎發育時,Rathke囊與原始口腔相連接的細長管道即顱咽管,此管隨胚胎發育而逐漸消失,Rathke囊前壁的殘餘部分,前葉結節部,退化的顱咽管的殘存鱗狀上皮細胞都可能成為發生顱咽管瘤的起源,因此顱咽管瘤可發生於咽部,蝶竇,鞍內,鞍上及第三腦室,有的可侵入顱後窩.

物理和化學因素(30%)

在多種物理誘變因素中,應用最廣泛並且行之有效的是射線.用於誘變的射線包括電離射線和非電離射線.一些化學物質和輻射一樣能夠引起生物體發生基因突變.

生物因素(30%)

影響生物生長、形態、發育和分佈的任何其它動物、植物或微生物的活動屬生態因素中的一類因素,可分為種內關系和種間關系.

發病機制

1.發病機制 有關顱咽管瘤的組織發生,目前有兩種學說比較普遍被人們接受.

(1)先天性剩餘學說:這是被人們比較廣泛接受的組織發生學說,Erdheim最早觀察到正常垂體的結節部有殘存的鱗狀上皮細胞,認為顱咽管瘤起源於這些殘餘的上皮細胞,在胚胎時期的第2周,原始的口腔頂向上突起形成一個深的盲袋,稱為Rathke袋,隨著進一步發育,Rathke袋的下方變窄而呈細管狀,即稱之為顱咽管或垂體管,在正常情況下,胚胎7~8周顱咽管即逐漸消失,在發育過程中常有上皮細胞小巢遺留,即成為顱咽管瘤的組織來源.

(2)鱗狀上皮化生學說:1955年Luse和Kernohan觀察瞭1364例屍檢的垂體腺,結果發現僅24%有鱗狀上皮細胞巢,其出現率隨年齡的增長而增高,20歲以下者鱗狀上皮細胞巢出現率很低,因此,他們認為鱗狀上皮細胞巢是垂體細胞化生的產物,而不是胚胎殘留,另外,還有人觀察到垂體腺細胞和鱗狀上皮細胞的混合,並且見到二者之間有過度,這一發現也支持化生學說.

2.病理改變 顱咽管瘤體積一般較大,腫瘤形態常呈球形,不規則形,或結節狀擴張生長,無明顯包膜,界限清楚,范圍大小差異明顯,大多為囊性多房狀或部分囊性,少數為實質性,隻含少數小囊腔,瘤體灰紅色,囊液可為黃色,棕色,褐色或無色,如囊腫破裂,囊液溢出,可引起腦膜炎和蛛網膜炎,囊性者多位於鞍上,囊性部分常處於實質部的上方,囊壁表面光滑,厚薄不等,薄者可如半透明狀,上有多處灰白色或黃褐色鈣化點或鈣化斑,並可骨化呈蛋殼樣,囊內容為退變液化的上皮細胞碎屑(角蛋白樣物),囊液呈機油狀或金黃色液體,內含閃爍漂浮的膽固醇結晶,一般10~30ml,多者可達100ml以上,腫瘤實質部常位於後下方,呈結節狀,內含鈣化灶,有時致密堅硬,常與顱內重要血管,垂體柄,視路及第三腦室前部等粘連較緊並壓迫上述結構,腫瘤亦可引起腦組織的膠質反應帶形成假包膜,有時可呈乳頭狀突入丘腦下部,手術牽拉腫瘤時可能造成丘腦下部損傷,實質性腫瘤多位於鞍內或第三腦室內,體積較囊性者為小.

腫瘤組織形態可分為牙釉質型和鱗形乳頭型兩種,牙釉質型多見,主要發生於兒童,此型最外層為柱狀上皮細胞,向中心逐漸移行為外層呈柵欄狀,內層細胞排列疏松的星狀細胞,瘤組織常有退行性變,角化及小囊腫,囊內脫落細胞吸收鈣後形成很多散在鈣化灶為顱咽管瘤的顯著特征,幾乎所有顱咽管瘤在鏡下都可見到鈣化灶,大多數病例在放射檢查時可發現鈣化灶,顱咽管瘤常伸出乳頭狀突起進入鄰近腦組織(特別是下丘腦),使得腫瘤與這些腦組織緊密相連,故手術時常不易完全剝去,鱗形乳頭型由分化良好的扁平上皮細胞組成,其中隔有豐富的纖維血管基質,細胞被膜自然裂開或由於病變裂開而形成突出的假乳頭狀,一般無釉質型的角化珠,鈣化,炎性反應及膽固醇沉積,此型多為實體性腫瘤,偶有報道顱咽管瘤生長迅速,呈侵襲性復發,但多數學者並不認為是惡性變,一些電鏡下有間變表現的腫瘤,在組織培養中雖有成囊的傾向,但幾乎無有絲分裂的活性.

顱咽管瘤的血供因發生部位不同而有差異,鞍上腫瘤的血供主要來自於Willis環前循環的小動脈,也有認為有直接來自頸內動脈,後交通動脈的供血,但顱咽管瘤不接受來自大腦後動脈(或基底動脈)的供血,除非腫瘤接近該血管供血的第三腦室底部,鞍內腫瘤的血供來自海綿竇內頸內動脈的小穿透動脈.

腫瘤向四周生長可壓迫視神經交叉,腦垂體,第三腦室底部,丘腦下部,甚至阻塞一側或兩側的室間孔而引起阻塞性腦積水,鞍內型腫瘤大多為實質性,體積較小,早期限於鞍內可直接壓迫垂體,以後向上生長可影響視神經,視交叉及第三腦室.

顱咽管瘤

顱咽管瘤癥狀

顱咽管瘤可見於任何年齡,但以6~14歲最多見,大多數顱咽管瘤呈間歇性生長,故總體上看腫瘤生長較慢,其癥狀發展也慢;少數顱咽管瘤生長快速,其病情進展亦較快,其臨床表現包括以下幾個方面:腫瘤占位效應及阻塞室間孔引起的高顱壓表現;腫瘤壓迫視交叉,視神經引起的視力障礙;腫瘤壓迫下丘腦,垂體引起的下丘腦-垂體功能障礙;腫瘤侵及其他腦組織引起的神經,精神癥狀,主要有以下5方面:

1.顱內壓增高表現

顱咽管瘤的體積較大,作為顱內占位性病變,它可直接通過占位效應引起顱內壓升高,顱咽管瘤還可壓迫第三腦室,阻塞室間孔而使顱內壓升高,這可能為其引起高顱壓最主要的原因,顱內壓增高癥狀在兒童多見,最常見的表現為頭痛,可輕可重,多於清晨發生,伴有嘔吐,耳鳴,眩暈,畏光,視盤水腫,展神經麻痹等,也可有發熱,顏面潮紅,出汗等自主神經功能紊亂的表現,頭痛多位於眶後,也可為彌漫性並向後頸,背部放射.

在兒童骨縫未閉前可見骨縫分開,頭圍增大,叩擊呈破罐聲,頭皮靜脈怒張等,引起顱內高壓者大多為較大的囊腫,腫瘤壓迫第三腦室,阻塞室間孔還可引起阻塞性腦積水,由於囊腫內壓力可自行改變,有時使顱內高壓癥狀出現自動緩解,偶爾瘤內囊腫破裂,囊液溢出滲入蛛網膜下腔,可引起化學性腦膜炎和蛛網膜炎,表現為突然出現的劇烈頭痛,嘔吐,伴腦膜刺激癥狀,如頸項抵抗,Kening征陽性,腦脊液中白細胞增多,有發熱等,晚期顱內高壓加重可致昏迷.

2.視神經受壓表現

表現為視力,視野改變及眼底變化等,鞍上型腫瘤因其生長方向無一定規律致壓迫部位不同,使視野缺損變異很大,可為象限性缺損,偏盲,暗點等,腫瘤壓迫視交叉可引起視野缺損,常見的為兩顳側偏盲,如見雙顳側下象限性偏盲,提示壓迫由上向下,兩側受損程度可不一致,如腫瘤隻壓迫一側視束,則產生同向偏盲,如果腫瘤嚴重壓迫視交叉,可引起原發性視神經萎縮;如腫瘤侵入第三腦室,引起腦積水和顱內壓增高,則可產生繼發性視神經萎縮,眼運動神經可受累,產生復視等癥狀,鞍內型腫瘤由下向上壓迫視交叉,產生視野缺損與垂體瘤相同,視力減退與視神經萎縮有關,有時可因視交叉處出血梗死,血循環障礙而致突然失明,有原發性視神經萎縮者一般很少再發生視盤水腫,腫瘤向一側生長時可產生Foster-Kennedy綜合征,兒童對早期視野缺損多不引起註意,直至視力嚴重障礙時才被發覺.

3.下丘腦癥狀

顱咽管瘤壓迫下丘腦及垂體還可引起多種內分泌代謝紊亂和下丘腦功能障礙:腫瘤破壞視上核或神經垂體,可引起尿崩癥,其發生率約20%;腫瘤侵及下丘腦口渴中樞可引起病人煩渴多飲或口渴感喪失;腫瘤侵及飽食中樞,可引起多食或厭食;腫瘤侵及體溫調節中樞,可出現發熱;腫瘤損及垂體門脈系統或直接侵及腺垂體可引起腺垂體功能減退,腫瘤破壞下丘腦TRH,CRH,GnRH神經元可分別引起TSH,ACTH和促性腺激素的不足;腫瘤損及下丘腦抑制性神經元,則可引起垂體功能亢進,常見的表現有性早熟,肢端肥大癥,皮膚色素加深,皮質醇增多癥等;部分病人有肥胖,嗜睡,精神失常,血管舒縮功能紊亂等癥狀.

(1)肥胖性生殖無能綜合征:下丘腦的結節部管理性功能及生殖活動,並通過垂體前葉的促性腺素來完成;漏鬥部及灰結節一帶又與脂肪代謝有關,上述部位的受壓和破壞,臨床可產生肥胖,兒童性器官不發育,成人性欲消失,婦女停經,泌乳障礙,第二性征消失等.

(2)體溫調節失常:下丘腦後部受損臨床多表現為體溫較低(35~36℃),少數病人可有寒戰現象;下丘腦前部受影響可致中樞性高熱(39~40℃).

(3)尿崩癥:表現為尿量增多,每天可達數千毫升甚至10000ml以上,因而大量飲水,兒童夜間易溺床,尿崩癥原因為腫瘤損傷視上核,室旁核,下丘腦-垂體束或神經垂體引起抗利尿激素(ADH)分泌減少或缺乏,但多尿與ACTH的正常分泌有關,如垂體前葉同時受損,ACTH分泌減少,則也就不致產生尿崩,有時因下丘腦渴感中樞同時破壞,則可產生尿崩癥伴渴感減退綜合征,病人雖有尿崩,血漿高滲透狀態,但無口渴感,在禁飲時尿滲透壓不上升或上升輕微,血容量減少,高血鈉癥,病人可產生頭痛,心動過速,煩躁,神志模糊,譫妄甚至昏迷等,有時可產生發作性低血壓.

(4)嗜睡:見於晚期病例,輕者尚可喚醒,重者終日沉睡.

(5)精神癥狀:如健忘,註意力不集中,虛構等,與下丘腦-邊緣系統或下丘腦額葉聯系損傷有關,成人較多見.

(6)貪食或拒食癥:下丘腦腹內側核的飽食中樞破壞可有貪食癥(病人肥胖),腹外側核中的嗜食中樞破壞可有厭食或拒食癥(病人消瘦),臨床較少見到.

(7)高泌乳素(PRL)血癥:少數病例腫瘤影響下丘腦或垂體柄,致泌乳素抑制因子(PIF)分泌減少,垂體前葉PRL細胞分泌增加,臨床可產生溢乳-閉經綜合征.

(8)促垂體激素分泌喪失:下丘腦受影響可導致GHRH,TRH,CRH分泌喪失,臨床表現為影響生長及甲狀腺,腎上腺皮質功能障礙.

4.垂體功能障礙癥狀

腺垂體功能減退較垂體功能亢進常見,尤以LH/FSH和GH缺乏較多見,據報道,兒童患者約50%有生長延遲,約10%的患兒出現明顯的矮小癥伴性發育不全,成年患者GH缺乏的表現不突出,但有性功能減退的在30%以上,TSH不足引起的繼發性甲狀腺功能減退約見於1/4的病人,ACTH不足引起的繼發性腎上腺皮質功能減退亦不少見.

兒童病人垂體功能不足的早期表現為體格發育遲緩,身體矮小,瘦弱,易乏力怠倦,活動減少,皮膚光滑蒼白,面色發黃,並有皺紋,貌似老年,牙齒及骨骼停止發育,骨骼不聯合或推遲聯合,性器官呈嬰兒型,無第二性征,亦有表現為類無睪癥者,少數可有怕冷,輕度黏液水腫,血壓偏低,甚至呈Simmond惡病質者,成人女性有月經失調或停經,不育和早衰現象,男性出現性欲減退,毛發脫落,血壓偏低,新陳代謝低下(可達到35%)等.

5.鄰近癥狀

腫瘤可向四周生長,如向兩側生長,侵入顳葉,可引起顳葉癲癇,腫瘤向下擴展,侵及腦腳,可產生痙攣性偏癱,甚至出現去大腦強直狀態,部分病人可出現精神失常,表現為記憶力減退甚至喪失,情感淡漠,嚴重者神志模糊或癡呆,如向鞍旁生長者可產生海綿竇綜合征,引起Ⅲ,Ⅳ,Ⅵ對腦神經障礙等;向蝶竇,篩竇生長者可致鼻出血,腦脊液鼻漏等;向顱前窩生長者可產生精神癥狀,如記憶力減退,定向力差,大小便不能自理,以及癲癇,嗅覺障礙等;向顱中窩生長者可產生顳葉癲癇和幻嗅,幻味等精神癥狀;少數病人,腫瘤可向後生長而產生腦幹癥狀,甚至長到顱後窩引起小腦癥狀等,少數病人嗅神經和面神經也可受累,表現為嗅覺喪失和面癱.

以上各種癥狀在兒童及青年病人與成人病人的發生頻率略有不同,前者首發癥狀以顱內高壓多見,後者以視神經壓迫癥狀多見,所有病人均有可能產生內分泌改變,但成人發現較早.

顱咽管瘤

顱咽管瘤檢查

實驗室檢查

普通實驗室檢查無特殊,內分泌功能檢查多數病人可出現糖耐量曲線低平或下降延遲,血T3,T4,FSH,LH,GH等各種激素下降,少數表現為腺垂體功能亢進,大多數表現為程度不等的腺垂體及相應靶腺功能減退.

1.生長激素(GH)測定和GH興奮試驗顱咽管瘤患兒血清GH值降低,且對胰島素低血糖,精氨酸,左旋多巴等興奮試驗,無明顯升高反應,占66.7%.

2.促性腺激素(GnH)尿促性素(FSH),黃體生成素(LH)測定和GnH興奮試驗,顱咽管瘤患者血清FSH,LH水平降低,且對促性腺激素釋放激素(常用的為LH-RH)興奮試驗無明顯升高反應,提示腫瘤侵及下丘腦-垂體區.

3.泌乳素(PRL)測定患者血清PRL水平可升高,此可能由於腫瘤阻斷泌乳素釋放抑制激素(PIH)進入垂體,使PRL分泌和釋放增加,可致溢乳,閉經,占50%.

4.促腺上腺皮質激素ACTH,促甲狀腺激素TSH測定當腫瘤嚴重壓迫垂體組織而萎縮時,患者血清ACTH,TSH均降低.

5.抗利尿激素(ADH)測定顱咽管瘤患者血清ADH常降低.

6.腰椎穿刺

有顱內壓增高者,可出現腰穿測壓升高,腦脊液化驗多無明顯變化.

影像學檢查

1.顱骨X線平片80%~90%的病人頭顱X線平片有異常改變,兒童頭顱平片有異常改變的占94%,成人占60%,主要異常表現為以下三個方面.

(1)腫瘤鈣化:顱咽管瘤的鈣化有各種形態,為顱咽管瘤的顯著特征,鞍上型和鞍內型腫瘤均有鈣化,而其他鞍部病變極少出現鈣化(鈣化發生率多在1%以下),鈣化在兒童中比成人中常見,兒童顱咽管瘤鈣化發生率70%~85%,2歲以下者占20%,2歲以上兒童鈣化者占80%,15歲以上者占50%,成人約35%左右,兒童鞍內鈣化時,應高度考慮為顱咽管瘤,鈣化灶可大可小,可分散,也可集中在一起,有時可呈彎曲細線狀,鈣化常出現在中線區,偶爾較大的病變可以隻限於周圍部分鈣化,60%~81%的病人出現腫瘤鈣化斑,呈單個或散在狀,亦可融合成蛋殼狀.

(2)蝶鞍改變:兒童患者因TSH和GH缺乏,骨X線片可顯示骨齡減小,絕大多數顱咽管瘤位於蝶鞍的上部,可向下壓迫蝶鞍,故在頭顱平片上可發現蝶鞍變扁平,床突受損,少數顱咽管瘤位於鞍內,在頭顱平片上可見蝶鞍擴大,實際上任何類型的蝶鞍改變都可以見於顱咽管瘤,可以是典型的鞍上腫瘤改變,也可以是鞍內腫瘤的改變,35%病人蝶鞍呈盆形或球形擴大或破壞,後床突及鞍背可削尖,脫鈣,消失,蝶鞍有明顯的改變時,常提示有巨大的病變,反之則不一定.

(3)顱內壓增高征象:60%病人在頭顱X線平片上可見顱內壓增高的征象,表現為鞍背脫鈣,顱骨內板腦回壓跡明顯,顱底變平等表現,小兒可有顱骨骨縫分離等.

2.CT掃描

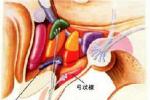

顱腦CT掃描顯示為鞍區腫瘤改變,非增強掃描者實質性腫瘤表現為高密度或等密度影像,鈣化斑為高密度,囊性者因瘤內含膽固醇而呈低密度像,CT值為-40~10Hu,囊壁為等密度,病變邊界清楚,呈圓形,卵圓形或分葉狀,兩側側腦室司擴大,強化掃描時約2/3的病例可有不同程度的增強,CT值增加12~14Hu,囊性顱咽管瘤呈環狀強化或多環狀強化而中心低密度區無強化,少數顱咽管瘤不強化,一般具有鈣化,囊腔及強化後增強三項表現的鞍區腫瘤,即可確診為顱咽管瘤.

3.MRI

多數顱咽管瘤囊性部分所含的物質呈短T1與長T2,但也可呈長T1與長T2像,即T1加權像上呈低信號,T2加權像上呈高信號;若為實質性顱咽管瘤,則呈長T1與長T2,鈣化斑呈低信號區.

CT和MRI檢查對診斷具有重要意義,此2項檢查可顯示腫瘤的位置,大小,有無囊變,腫瘤對鄰近腦組織的侵襲情況,是否有腦積水存在,一般來說,MRI在顯示腫瘤的結構及其與鄰近腦組織(如視交叉)的關系方面優先於CT,但他不能像CT那樣顯示鈣化灶.

4.腦室造影

因腫瘤大小各異,腦室造影能明顯顯示腫瘤對顱底動脈的影響和變化,對手術極有幫助,腫瘤囊腔是否與腦室相通,可在行腦室造影的同時,可直接穿刺入腫瘤囊腔.

5.腦電圖

以額部或廣泛的δ波或θ波為主.

6.腦血管造影由於腫瘤對腦血管的壓迫而顯示血管不同方向的移位,鞍上或由鞍內向鞍上生長的腫瘤腦血管造影的主要征象是大腦前動脈向上向後移位,向後生長的腫瘤可壓迫基底動脈使期向後移位,當腫瘤長入第三腦室時可出現腦積水樣的血管改變,即側裂動脈向外上移位,大腦前動脈垂直上移.

顱咽管瘤預防

1.心理護理顱咽管瘤多發於兒童及青年,他們的心理承受能力差,一旦被確診,心理負擔很重,易產生恐懼,悲觀心理,另外,開顱術具有一定的危險性,病人往往感到不安,害怕和煩躁,影響休息和睡眠,甚至拒絕手術,為此護士要耐心解答病人的各種疑問,解除病人的思想顧慮,並介紹成功病例,樹立患者戰勝疾病的信心.

2.視力視野的評估顱咽管瘤因直接壓迫視神經,視交叉及視束,有70~80%的病人出現視力,視野障礙,護士可通過粗測初步瞭解病人的視力,視野情況,具體方法:讓病人平視前方,用手指在上,下,左,右四個方位等距離活動,檢查患者視野情況,在病人前方的不同距離(如1m,2m,3m等處)用手指數評估視力,記錄後與術後視力進行比較.

3.下丘腦損害的觀察顱咽管瘤向鞍上發展增大至第三腦室底部,下丘腦受壓,其結果可出現尿崩癥,高熱,昏迷等癥狀,以尿崩癥多見,記錄病人術前3日尿量,為術後觀察尿崩癥提供數字依據.

4.對高顱壓者應立即給予脫水劑和利尿劑,以降低顱內壓,此類患者應盡快做術前準備,行手術治療.

5.術前有腺垂體功能減退者,應註意補給足量的糖皮質激素,以免出現垂體危象,對其他腺垂體激素可暫不補給,因不少病人於術後腺垂體功能可得到恢復;如術後仍有腺垂體功能減退,應給予相應的治療.