休克

来源:74U閱讀網

皮膚頜口蟲病

皮膚頜口蟲病百科

皮膚頜口蟲病(gnathostomiasiscutis)是一種少見的由有棘頜口蟲屬(gnathostoma)的幼蟲浸入皮膚所感染的皮膚病.目前這種病在我國有增多趨勢.

皮膚頜口蟲病

皮膚頜口蟲病病因

一、發病原因

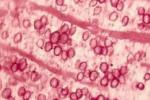

致病的頜口蟲有兩種,即有棘頜口蟲及豬頜口蟲,以前者為多見.棘頜口蟲的成蟲呈鮮紅色,稍透亮,有光澤,雄蟲長度為11~25mm,雌蟲較長,為25~54mm,呈圓線狀.頭部呈半球形,表面有4~8圈小鉤頸部狹窄,體前半部和近尾端有許多小皮棘.

人進食未燒熟含感染性第三期幼蟲的淡水魚、蛙、蛇雞等肉類而獲得感染.偶接觸以上肉類等可經皮膚感染.幼蟲侵入人體後移行於皮膚或皮下組織形成皮膚顎口線蟲病;

本病主要分佈在亞洲,流行於東南亞地區.澳大利亞、墨西哥 等國亦有本病.有喜歡吃生或未煮熟魚蝦、肉類習慣地區的居民發病率較高.我國浙江、福建、上海等地區最近幾年流行的生食,其發病率亦隨之增加.

二、發病機制

吞食的幼蟲侵入胃壁,人類不是本蟲的終宿主,隻能成為轉續宿主幼蟲在人體內不能發育為成蟲,隻能在人體內長期移行而造成組織損害和病變.感染的幼蟲多為一條但亦有數條者.由皮膚侵入的幼蟲,多數情況下會在身體的個部位發生皮膚腫塊.由於幼蟲的遊走性,在皮膚的表皮和真皮間或皮下組織形成隧道,引起皮膚幼蟲移行癥.此蟲可在各臟器內寄居,蟲體在人體內可以存活數年乃至十幾年.

病理變化為寄生蟲性肉芽腫,由嗜酸性粒細胞、成纖維細胞組織細胞與巨噬細胞組成.幼蟲在組織中移行時除產生機械性損傷外,還能分泌、排泄一些對人體有毒性作用的物質,誘發機體產生中毒與過敏反應從而加重病理損害.可引起炎癥、水腫、貧血、壞死,慢性皮損可導致嗜酸性粒細胞及中性粒細胞浸潤.此蟲可到達體內任何部位.

皮膚頜口蟲病

皮膚頜口蟲病癥狀

臨床表現輕重不同,可從無自覺癥狀到癥狀嚴重,在幼蟲入侵1~2天,可出現發熱,不適,厭食,惡心,嘔吐,腹瀉,腹痛,蕁麻疹,幼蟲在皮下移行,初發為約蠶豆大小,圓形非凹陷性硬結或斑塊,呈淡紅至鮮紅色,觸之較硬,頗似血管性水腫,隨蟲體的移行,損害呈匐行性條索狀硬塊,自覺灼癢或劇烈觸痛,約經1~4周左右,腫塊即可消退,遺留蠶豆大小硬結,表面有色素沉著及少量鱗屑,發生於眼瞼,陰囊等皮下組織松軟部損害特明顯,經過中可繼發膿腫.

損害多限於皮膚,以腹部,背,四肢,頭面部多見.

發病期間可伴有發熱,全身不適等全身癥狀,偶有內臟(肺,腦,膀胱)及眼部受累者,可出現咳嗽,呼吸困難,頭痛,四肢痙攣,癲癇樣發作及虹膜炎,角膜炎,葡萄膜炎等眼癥狀,甚至失明.

皮膚頜口蟲病

皮膚頜口蟲病檢查

一、檢查

外周血液白細胞總數輕度增多,嗜酸性粒細胞比例常明顯升高,蚴蟲移行時可出現淋巴細胞浸潤.

組織病理:皮下腫塊組織活檢病理檢查為嗜酸性肉芽腫.皮下組織內可檢見蚴蟲,周圍有多數嗜酸性粒細胞.

對無明顯體表損害者可結合感染史,用免疫學方法作輔助診斷.采用本成蟲或幼蟲制備的抗原作皮試或血清酶聯免疫吸附試驗陽性.

二、鑒別

血管性水腫發生及消退均較本病迅速,損害多發於皮膚松軟部位,不呈移動性條索狀硬塊,自覺瘙癢,不感劇痛.

曼氏裂頭蚴病發病前患者有進食未煮熟的淡水蝦蟹、魚肉史,較常出現發熱、皮疹,多有皮下遊走性腫塊,皮下結節活檢可發現曼氏裂頭蚴.

豬囊尾蚴病發病前有進食生蔬菜史較常引起中樞神經系統病變,常以持續性頭痛、癲癇、精神異常為主要臨床表現.患者可同時出現多發性皮下結節.

皮膚頜口蟲病預防

一、預防

預防的重點是不吃生的或未煮熟的淡水魚、海鮮,鱔、泥鰍、蛙等肉類,以及雞豬肉類.不到疫區遊泳等.

二、護理

當突然出現上述癥狀時,應盡早到當地醫院皮膚科就診,就診時主動說明是否曾生食海鮮和未煮熟的魚、肉,是否曾飲用生水或在疫區遊泳等情況.