正己烷中毒

来源:74U閱讀網

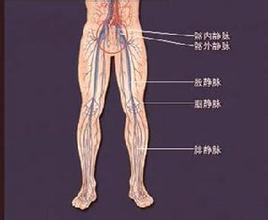

下肢深靜脈血栓形成

下肢深靜脈血栓形成百科

深靜脈血栓形成是指血液在深靜脈不正常的凝結,好發於下肢.在歐美是一種比較常見的疾病,在我國也呈逐年上升的趨勢.本病在急性階段不能得到及時診斷和處理,一些血栓可能會脫落,造成患者的肺、腦等重要臟器的栓塞而導致死亡.另一些患者不能幸免慢性血栓形成後遺癥的發生,造成長期病痛,影響生活和工作能力.

下肢深靜脈血栓形成

下肢深靜脈血栓形成病因

年齡因素(15%):

深靜脈血栓(DVT)可見於任何年齡層者,但統計顯示,隨年齡增大,發病率逐步增高,80歲人群的發病率是30歲人群的30餘倍,年齡對深靜脈血栓發病的影響是多方面的,年齡增加,DVT的易患因素也隨之增加,實驗表明,老年人血液中的凝血因子活性較高,小腿肌肉的泵作用減弱使血液在比目魚肌靜脈叢和靜脈瓣袋內淤滯較重,因此DVT的發病率較年輕人高.

活動受限(30%):

臨床上常能見到長期臥床的病人容易患DVT,屍體解剖發現臥床0~7天的病人DVT的發病率為15%,而臥床2~12周者,DVT的發病率達79%~94%,卒中病人中,下肢麻痹者,DVT發病率為53%,無下肢麻痹者,DVT發病率隻有7%,在長途坐車或坐飛機旅行的人群中,DVT的發病率也較高,小腿肌肉的泵作用對下肢靜脈的回流起著重要的作用,制動後靜脈血回流明顯減慢,從而增加瞭DVT發病的風險.

靜脈血栓(25%):

有23%~26%的急性DVT病人既往有過靜脈血栓病史,且這些新形成的血栓往往來自原來病變的靜脈,研究發現,復發的DVT病人血液常呈高凝狀態.

外傷因素(8%):

創傷死亡的屍體解剖發現62%~65%的死者有DVT發生,由於創傷可能導致下肢骨折,脊髓損傷,靜脈血管損傷及需要手術治療等,使創傷病人容易發生DVT,另外機體創傷後血液處於高凝狀態,也促使血栓形成.

手術創傷(10%):

手術後天VT高發病率顯示手術是DVT重要的易患因素,病人的年齡,手術種類,創傷大小,手術時間及術後臥床時間等都影響DVT的發生,其中手術類型尤為重要,普外科手術術後DVT的發病率在19%左右,神經外科手術在24%左右,而股骨骨折,髖關節成形術,膝關節成形術則分別高達48%,51%和61%,手術中用核素掃描已能發現約有半數病人在下肢有125I標記的纖維蛋白原沉積,其餘的在術後3~5天均能發現纖維蛋白原沉積,但這並不表明DVT術後馬上發生,有統計顯示,腹部手術後有25%的病人在出院後6周內發生DVT,手術引發DVT的原因包括圍術期的制動,術中術後體內凝血,抗凝及溶栓系統的異常,以及靜脈血管的損傷等.

發病機制

經典的Virchow理論認為:血管壁損傷,血流異常和血液成分改變是引起靜脈血栓的3個主要因素,目前,分子水平的研究成果對這一理論有瞭新的認識,靜脈正常的內皮細胞能分泌一系列抗凝物質,如前列腺素I2(PGI2,前列腺環素),抗凝血酶輔助因子,血栓調節素和組織型纖溶酶原活化劑(t-PA)等,但在某些情況下,靜脈內皮層可從抗凝狀態轉化為前凝血狀態,內皮細胞產生組織因子,von Willebrand因子和纖維連結蛋白等,內皮層通透性增加,並可見到白細胞黏附於內皮細胞表面,而內皮細胞原有的抗凝功能受到抑制,炎性細胞對血栓形成起著觸發和增強作用,其分泌的白介素-1(IL-1)和腫瘤壞死因子(TNF)能促使纖維蛋白原沉積,並抑制纖溶;TNF可抑制內皮細胞血栓調節素的表達,使內皮細胞從抗凝狀態轉化為前凝血狀態.

許多靜脈血栓起源於血流緩慢的部位,如小腿腓腸肌靜脈叢,靜脈瓣袋等,臨床上發現肢體制動或長期臥床的患者容易形成靜脈血栓,這些都提示血流緩慢是血栓形成的因素之一,與脈沖型血流相比,靜態的流線型血流容易在靜脈瓣袋底部造成嚴重的低氧狀態,缺氧使內皮細胞吸引白細胞黏附並釋放細胞因子,繼而損傷靜脈內皮層,血流淤滯造成活化的凝血因子積聚,並不斷消耗抗凝物質,凝血-抗凝平衡被打破,從而導致靜脈血栓形成,因此血流淤滯是血栓形成的又一因素.

血液中活化的凝血因子在血栓形成過程中起著重要的作用,被激活的凝血因子沿內源性和外源性凝血途徑激活凝血酶原,使纖維蛋白原轉化為纖維蛋白,最終形成血栓,如沒有活化的凝血因子,即使存在血流淤滯和血管損傷,血栓仍不會形成,同樣單有活化的凝血因子,也無法形成血栓,活化的凝血因子很快會被機體清除,因此靜脈血栓是在多因素作用下形成的,而血液成分的改變是血栓形成的最重要因素,體內凝血-抗凝-纖溶3個系統在正常情況下處於平衡狀態,任何使凝血功能增強,抗凝-纖溶作用抑制的因素都將促使血栓形成.

1.惡性腫瘤

統計發現,19%~30%的DVT病人合並有惡性腫瘤,肺癌是最易引發DVT的一種惡性腫瘤,其他如泌尿生殖系統和胃腸道系統惡性腫瘤也容易並發DVT,有時,DVT可以作為惡性腫瘤的信使,當無明顯誘因下發生DVT時,應警惕可能患有惡性腫瘤,惡性腫瘤引發DVT的原因是多方面的,其中最主要的原因是惡性腫瘤釋放促凝物質,提高血液凝血因子的活性,腫瘤病人血液中纖維蛋白原的濃度和血小板計數常高於正常,而抗凝物質如抗凝血酶,C蛋白及S蛋白濃度卻低於正常,另外,腫瘤的手術治療及化療也是導致DVT的重要因素,乳癌,淋巴瘤,漿細胞病等化療病人中DVT的發病率明顯增高,這可能與化療藥物對血管內皮細胞的毒性作用,誘導高凝狀態,抑制纖溶活性,腫瘤細胞壞死及靜脈插管等因素有關.

2..原發性血液高凝狀態

常見於有基因突變或遺傳性抗凝物質缺陷的病人,在所有DVT病人中有5%~10%是由原發性血液高凝引起的,正常人體抗凝系統包括抗凝血酶,C蛋白系統,組織因子途徑(外源性凝血途徑)抑制因子等,抗凝血酶能抑制Ⅹa,Ⅸa,Ⅺa和Ⅻa因子,血管內皮細胞表面的肝素及肝素樣黏多糖能促進其抗凝作用,C蛋白,S蛋白系統可使凝血酶和血栓調節素在內皮細胞表面結合,抑制Ⅴ因子和Ⅷ因子的活性,基因缺陷導致抗凝物質缺乏,使血液處於高凝狀態,原發性抗凝物質缺乏在人群中的比例約為0.5%,這其中包括純合子基因缺陷和雜合子基因缺陷,純合子基因缺陷者發生血栓的比例較雜合子高得多,原發性血液高凝者DVT首次發生的時間常在45歲以前,往往在某些情況下(如手術,創傷等)誘發,且血栓容易反復發生,血栓的部位常不典型,臨床上常可見腸系膜靜脈血栓,顱內靜脈竇血栓等.

3.產後

產後深靜脈血栓發生率較高,而國內妊娠期DVT病人較為少見,產後DVT的發生與血液呈高凝狀態密切相關,產後子宮內胎盤剝離能在短期內迅速止血,不致發生產後大出血,除子宮本身收縮外,與血液高凝狀態直接相關,妊娠時胎盤產生大量雌激素,足月時達最高峰,體內雌三醇的量可增加到非孕時的1000倍,雌激素促進肝臟產生各種凝血因子,同時妊娠末期體內纖維蛋白原大量增加,加重高凝狀態,有可能導致DVT發生.

4.口服避孕藥

早在20世紀60年代有報道口服避孕藥易引發DVT,現已發現,患DVT的育齡婦女中有1/4與服用避孕藥有關,調查還發現,育齡婦女停用避孕藥後DVT引發的肺栓塞明顯降低,避孕藥易引發DVT的原因可能與凝血因子Ⅴ變異有關,使凝血因子Ⅴ降低瞭C蛋白的抗凝作用,避孕藥中雌激素的劑量越大,越容易引起DVT,劑量>50μg的避孕藥相對於劑量<50μg的避孕藥形成血栓的危險性更大,第三代避孕藥較第二代避孕藥易引發DVT,因為第三代避孕藥中的孕激素主要為去氧孕烯,肟炔諾酮或孕二烯酮,這些孕激素也易引起血栓形成,調查顯示服用第三代避孕藥的育齡婦女並發DVT的是不用避孕藥的8倍.

雌激素還用於治療男性前列腺肥大和女性更年期綜合征,以及哺乳婦女的退乳,這些人中DVT的發病率也較高,雌激素有升高血液黏滯度,提高血液纖維蛋白原,血漿凝血因子Ⅶ 和Ⅹ的濃度,增加血小板的黏附性和聚集作用,因此容易形成血栓.

5.血型

已發現血型與DVT存在一定的關系,A型血的人最容易患DVT,相對而言,O型血患DVT的風險最小,其原因尚不完全清楚,現發現不同血型的人血管內皮細胞表面的某些結構不同,O型血內皮細胞表面的von Willebrand因子明顯減少.

6..人種

DVT在歐洲的發病率較亞洲高得多,雖然種族差異可能導致機體凝血,抗凝系統的不同,但生活習慣及飲食結構的不同,同樣也可能影響DVT的發生,調查發現美洲黑人DVT的發病率較同一種族的非洲黑人要高.

7.中心靜脈插管

臨床上中心靜脈插管越來越多,使得DVT的發生率也相應增高,尤其在上肢DVT的病人中有65%與中心靜脈插管有關,靜脈插管不僅損傷血管壁,同時在靜脈插管的表面也容易形成血栓,導管的種類對DVT的發生有很大的影響,聚四氟乙烯(PTFE)導管或表面塗有肝素的導管發生DVT的機會較其他導管小,導管的口徑,靜脈穿刺次數,放置時間及所灌註的藥物均會影響DVT的發生.

8.腸炎

臨床上常有報道腸炎病人合並肺栓塞,腸炎引起DVT的原因不清楚,隻是發現這些病人血液中血小板計數,凝血因子Ⅴ,Ⅷ含量及纖維蛋白原濃度明顯升高,腸炎引發的DVT部位常不典型,如顱內靜脈竇血栓等.

9.系統性紅斑狼瘡

系統性紅斑狼瘡病人常合並動靜脈血栓形成,反復流產,血小板減少癥及神經系統疾病等,這可能與活動期體內狼瘡性抗凝血酶抗體及抗心肌磷脂抗體較高有關,其他一些自身免疫病者也有類似情況,研究發現,系統性紅斑狼瘡病人中抗凝血酶抗體含量高的發生靜脈源性肺栓塞的機會是對照組的6倍,而抗心肌磷脂抗體較高的是對照組的2倍.

10.其他

肥胖,下肢靜脈曲張及心功能不全等是否是DVT的易患因素目前尚有爭論,多因素統計分析認為肥胖,下肢靜脈曲張及心功能不全不是獨立的易患因素,這些病人易患DVT可能與相伴的其他易患因素有關.

以上15種易患因素中,絕大部分是血液成分改變呈高凝狀態導致下肢深靜脈血栓形成,因此Virchow理論中血液成分改變成高凝狀態是DVT形成的決定因素.

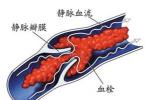

病理變化

1.病理:靜脈血栓分為3種類型:白血栓,紅血栓和混合血栓,白血栓主要由纖維蛋白,血小板和白細胞等組成,隻含少量紅細胞,紅血栓主要由大量紅細胞,纖維蛋白組成,含少量血小板和白細胞,白血栓和紅血栓常混合在一起,形成混合血栓,靜脈血栓剛形成時為白血栓,組成血栓頭,其繼發衍生的體部及尾部則主要為紅血栓.

靜脈血栓一旦形成,即處於不斷的演變過程中,一方面由於靜脈血栓使靜脈管腔狹窄或閉塞,靜脈血栓表面不斷形成新的血栓,分別向近心端和遠心端衍生,近心端血栓在早期與靜脈管壁之間無粘連,血栓飄浮於管腔中,容易脫落,造成肺栓塞,後期成纖維細胞,芽狀毛細血管侵入血栓,血栓機化後與管壁形成緊密粘連,另一方面靜脈血栓形成的早期,受累靜脈表面的內皮細胞分泌溶栓物質,溶解血栓,同時白細胞,尤其是單核細胞侵入血栓,激活尿激酶型纖溶酶原活化劑(u-PA)和組織型纖溶酶原活化劑(t-PA),增強溶栓活性,使靜脈血栓內形成許多裂隙,溶栓作用及血栓內纖維收縮,碎裂,使得裂隙不斷擴大,新生的內皮細胞逐漸移行生長於裂隙表面,最終可使大多數被堵塞的靜脈再通,這種再通靜脈的瓣膜常被破壞,有一部分管腔內殘留纖維粘連,靜脈再通過程長短不一,一般需要半年~10年.

下肢髂股靜脈血栓以左側多見,為右側的2~3倍,可能與左髂靜脈行徑較長,右髂動脈跨越其上,使左髂靜脈受到不同程度的壓迫有關.

下肢靜脈血栓,尤其是主幹靜脈血栓形成後,患側肢體血液回流受阻,在急性期,血液無法通過主幹靜脈回流,使靜脈內壓力迅速增高,血液中的水分通過毛細血管滲入組織中,造成組織腫脹,同時,靜脈壓增高,迫使側支靜脈擴張,開放,淤積的血液通過側支靜脈回流,使腫脹逐漸消退.

2.病理分類

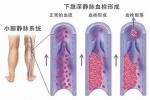

(1)根據栓塞血管部位劃分:下肢DVT有3種類型,即周圍型,中心型和混合型.

①周圍型:也稱小腿肌肉靜脈叢血栓形成,血栓形成後,因血栓局限,多數癥狀較輕,經治療多數可消融或機化,也可自溶,少數未治療或治療不當,可向大腿擴展而成為混合型,小栓子脫落可引起輕度肺動脈栓塞,臨床上常被忽視.臨床上主要表現為小腿疼痛和輕度腫脹,活動受限,癥狀與血栓形成時間一致,主要體征為足背屈時牽拉腓腸肌引起疼痛(Homan征陽性)及腓腸肌壓疼(Neuhof征陽性).

②中央型:也稱髂股靜脈血栓形成,左側多見,表現為臀部以下腫脹,下肢,腹股溝及患側腹壁淺靜脈怒張,皮膚溫度升高,深靜脈走向壓痛,血栓可向上延伸至下腔靜脈,向下可累及整個下肢深靜脈,成為混合型,血栓脫落可導致肺動脈栓塞,威脅病人生命.

③混合型:即全下肢深靜脈及肌肉靜脈叢內均有血栓形成,可以由周圍型擴展而來,開始癥狀較輕未引起註意,以後腫脹平面逐漸上升,直至全下肢水腫始被發現,因此,出現臨床表現與血栓形成的時間不一致,也可以由中央型向下擴展所致,其臨床表現不易與中央型鑒別.

(2)根據累及范圍劃分:根據栓塞累及的血管范圍,下肢深靜脈栓塞分為全肢型和局段型.

①全肢型:病變累及整個下肢深靜脈主幹,依再通程度不同又分為3型:Ⅰ型,深靜脈主幹完全閉塞;Ⅱ型,深靜脈主幹部分再通,其中分為2個亞型,ⅡA,部分再通以閉塞為主,僅表現為節段性再通;ⅡB,部分再通以再通為主,深靜脈已呈連續通道,但管徑粗細不均,再通不完全,Ⅰ,Ⅱ型的血流動力學以深靜脈血液回流障礙為主,Ⅲ型,深靜脈主幹完全再通,但瓣膜悉遭破壞,管壁外形僵直,或者擴張迂曲,其血流動力學已由回流障礙轉為血液倒流.

②局段型:病變隻限於部分靜脈主幹,如髂靜脈,髂-股靜脈,股淺靜脈,股-膕靜脈,膕靜脈,脛腓幹靜脈,腓腸肌靜脈叢或小腿深靜脈血栓後遺癥等.

下肢深靜脈血栓形成

下肢深靜脈血栓形成癥狀

1.患肢腫脹:這是下肢靜脈血栓形成後最常見的癥狀,患肢組織張力高,呈非凹陷性水腫,皮色泛紅,皮溫較健側高,腫脹嚴重時,皮膚可出現水皰,隨血栓部位的不同,腫脹部位也有差異,髂-股靜脈血栓形成的病人,整個患側肢體腫脹明顯;而小腿靜脈叢血栓形成的病人,腫脹僅局限在小腿;下腔靜脈血栓形成的病人,兩下肢均出現腫脹,血栓如起始於髂-股靜脈,則早期即出現大腿腫脹,如起於小腿靜脈叢,逐漸延伸至髂-股靜脈,則先出現小腿腫,再累及大腿,腫脹大多在起病後第2,3天最重,之後逐漸消退,消退時先表現為組織張力減弱,再表現為患肢周徑逐步縮小,但很難轉為正常,除非血栓早期被完全清除,血栓形成後期,雖然部分靜脈已再通,但由於靜脈瓣膜功能已被破壞,患肢靜脈壓仍較高,其表現類似於原發性下肢瓣膜功能不全.

2.疼痛和壓痛:疼痛的原因主要有2方面:①血栓在靜脈內引起炎癥反應,使患肢局部產生持續性疼痛,②血栓堵塞靜脈,使下肢靜脈回流受阻,患側肢體脹痛,直立時疼痛加重,壓痛主要局限在靜脈血栓產生炎癥反應的部位,如股靜脈行徑或小腿處,小腿腓腸肌壓痛又稱Homans征陽性,由於擠壓小腿有使血栓脫落的危險,故檢查時用力不宜過大.

3.淺靜脈曲張:淺靜脈曲張屬於代償性反應,當主幹靜脈堵塞後,下肢靜脈血通過淺靜脈回流,淺靜脈代償性擴張,因此淺靜脈曲張在急性期一般不明顯,是下肢靜脈血栓後遺癥的一個表現.

4.股青腫:下肢DVT廣泛累及肌肉內靜脈叢時,由於髂股靜脈及其側支全部被血栓阻塞,組織張力極度增高,致使下肢動脈痙攣,肢體缺血甚至壞死,臨床上表現為疼痛劇烈,患肢皮膚發亮,伴有水皰或血皰,皮色呈青紫色,稱為疼痛性股青腫(PhlegmasiaCeruleaDolens),常伴有動脈痙攣,下肢動脈搏動減弱或消失,皮溫降低,進而發生高度循環障礙,病人全身反應強烈,伴有高熱,神萎,易出現休克表現及下肢濕性壞疽.

5.股白腫:當下肢深靜脈急性栓塞時,下肢水腫在數小時內達到最高程度,腫脹呈可凹性及高張力,阻塞主要發生在股靜脈系統內,當合並感染時,刺激動脈持續痙攣,可見全肢體的腫脹,皮膚蒼白及皮下網狀的小靜脈擴張,稱為疼痛性股白種(PhlegmasiaAlbaDolens).

下肢深靜脈血栓形成

下肢深靜脈血栓形成檢查

1.血液D-二聚體(D-dimer)濃度測定:在臨床上有一定的實用價值,D-二聚體是纖維蛋白復合物溶解時產生的降解產物,下肢靜脈血栓形成同時纖溶系統也被激活,血液中D-二聚體濃度上升,但手術後或重癥病人D-二聚體濃度也有升高,故其陽性意義並不大,如果D-二聚體濃度正常時,其陰性價值更可靠,基本可排除急性血栓形成的可能,準確率達97%~99%.

2.血常規:急性欺期常有白細胞總數和中性粒細胞輕度增加.

3.血液生化:可有乳酸脫氫本科等的增高.

4.血液黏稠度,血液凝固性,血液流變學和微循環檢查.

1.容積描記法:

一種間接的血循環生理學檢查方法,包括電阻抗容積描記法(IPG),應變容積描記法(SGP),靜脈血流描記法(PRG)和光電容積描記法(PPG)等,其中以電阻抗體積描記法應用最廣泛,血流是體內良好的電導體,電阻抗體積描記法的原理是通過測量電阻抗的改變來瞭解血容量的變化,檢測方法是在大腿上綁充氣壓脈帶,小腿上綁電極帶,先將充氣帶內壓力升至6.67kPa(50mmHg),持續1~2min,使下肢靜脈充分擴張,靜脈容量達到最大限度,再將充氣帶快速放氣,測定電阻的下降速率,此法適用於髂,股,膕靜脈急性血栓形成的病人,準確率達96%,優點是無損傷檢查方法,能相當準確地檢測出主幹靜脈阻塞性病變,缺點是:①對小腿靜脈叢靜脈血栓的檢出率較低;②對靜脈未完全阻塞的無癥狀下肢靜脈血栓者檢出率低;③對已再通或側支循環已形成的陳舊性血栓檢出率低;④不能區別阻塞是來自外來壓迫還是靜脈內血栓形成.

2.彩超檢查:

超聲檢查目前在臨床上應用最廣,有相當高的檢出率,其優點是:①無損傷;②能反復檢查;③對有癥狀或無癥狀的病人都有很高的準確率;④能區別靜脈阻塞是來自外來壓迫或靜脈內血栓形成;⑤對小腿靜脈叢及靜脈血栓再通的病人也有滿意的檢出率.

(1)二維聲像圖:

①靜脈管腔內充滿實性回聲管腔內回聲以低回聲多見,具體表現與血栓形成的不同時期有關,僅根據管腔內實性回聲診斷靜脈血栓形成的準確性為75%.

A.新近形成的急性血栓(幾小時~數天)的回聲低弱,均勻,幾近無回聲,新近血栓的近側段常不與血管壁附著,聲像圖上可見其在血管腔內漂動,由於這種血栓有脫落引起肺梗死的危險,檢查時動作要輕柔,簡捷,避免加壓.

B.亞急性血栓(數周以後)的回聲強度稍高,不均勻,附著於靜脈壁上,再通者可見狹窄,彎曲的無回聲誦道.

C.慢性血栓(數月~數年)的回聲可呈中高回聲,靜脈內壁毛糙增厚,與血栓混成一體,需要指出的是,管腔內血栓回聲與血栓形成的時間有關,但此回聲強度的變化是逐漸的,不可能根據回聲強度精確推斷血栓形成的時間.

②靜脈內徑血栓形成後靜脈內徑將不隨呼吸時相而變化,探頭加壓也不易將管腔壓癟,這是診斷靜脈血栓形成中的可靠依據,在無彩色多普勒的情況下,僅根據探頭加壓靜脈管腔無變化而診斷下肢靜脈內血栓形成具有較高的敏感性和特異性,Vogel等報道的特異性可達100%;國內學者報道的特異性為92.8%,但髂靜脈位置深在且有腸管覆蓋,小腿靜脈細小,此二者均難以進行探頭加壓試驗.

急性血栓形成時靜脈內徑明顯增寬,亞急性血栓因血栓逐漸溶解和收縮,管徑逐漸變小接近正常,但也有報道認為急性期和亞急性期血栓形成的管徑變化無顯著性差異,慢性血栓時靜脈壁形態不規則,內徑比正常小,部分患者由於靜脈壁結構紊亂,聲像圖無法分辨靜脈及周圍組織.

③靜脈瓣靜脈內血栓形成後,靜脈瓣常活動受限,慢性血栓時靜脈瓣膜增厚,纖曲變形,活動僵硬,固定,其中大隱靜脈瓣活動受限,固定的顯示率較高,其他瓣膜病變的顯示率不高,這可能與瓣膜回聲和血栓回聲相近有關,也與儀器的分辨力有關.

(2)彩色多普勒血流顯像:

①急性期:靜脈內血栓形成出現完全阻塞時,彩色多普勒顯示靜脈內無彩色血流信號;擠壓遠端肢體仍不能顯示內部的血流信號,血栓近段和遠端的靜脈內血流信號均見減弱,無側支循環形成.

②亞急性期:血栓形成段腔內彩色充盈缺損,部分再通者彩色多普勒顯示靜脈管腔周邊或中央有血流信號,呈不連續的細束狀;擠壓遠端肢體時,血流信號增強,部分病例不能顯示內部的血流信號,僅在擠壓遠端肢體時可見細束血流通過,周圍淺靜脈擴張,血流信號增強.

③慢性期:血栓進一步形成再通,彩色多普勒可顯示血栓內呈“溪流樣”的細束血流,以血管周邊部處最明顯;遠端靜脈內自發性血流消失,近側段血流速度較對側明顯降低,完全再通者,靜脈腔內基本上可充滿血流信號,Valsalva動作時可見較長時間的反向血流.

(3)多普勒流速曲線:

①急性期:血栓阻塞段脈沖多普勒不能測肢血流信號;阻塞遠端靜脈的流速曲線變為連續性,失去期相性,Valsalva動作時反應減弱或消失,淺靜脈流速加快.

②亞急性期:血栓部分再通時,血栓段靜脈內可測肢連續的靜脈流速曲線,方向向心,流速極低;擠壓遠端肢體可使血流速度加快,遠端靜脈內血流信號無呼吸性期相變化,對Valsalva動作的反應延遲或減弱.

③慢性期:血栓完全阻塞時,脈沖多普勒不能測及血流信號;周圍見較多的側支靜脈,血流方向不一,但以引流遠端靜脈血回心為目的,形成再通後,脈沖多普勒顯示血栓段血流信號呈連續性,Valsalva動作時血液反流明顯,這說明靜脈瓣的生理功能已完全喪失.

超聲檢查結果完全依賴檢查者的診斷水平,要求超聲檢查者對血管的解剖相當熟悉,否則其準確性將受到很大的影響.

3.下肢靜脈造影:

順行性下肢靜脈造影一直作為診斷下肢靜脈血栓的黃金標準,具體方法是:

①病人仰臥於X線檢查平臺上,頭高足低,傾斜30°~45°.

②踝部紮一橡皮止血帶,使其恰能阻斷淺靜脈回流.

③用靜脈留置針穿刺足背淺靜脈.

④病人患肢呈懸垂狀態,並略向外展.

⑤足背靜脈內註入30%~45%的泛影葡胺或非離子型碘造影劑50ml.

⑥在電視屏跟蹤下,對小腿,膝,大腿作連續攝片.

⑦當造影劑至髂靜脈時,將檢查平臺傾斜度增至60°,囑病人盡量屏氣(Valsalva法),使造影劑在髂靜脈內濃聚,再行髂靜脈攝片.

下列征象提示有深靜脈血栓形成:

①靜脈主幹有固定的造影劑充盈缺損.

②造影劑在正常靜脈內截斷通過側支,在血栓的近端再顯影.

③小腿靜脈叢一次造影可能無法顯示全部,如反復多次造影,同一靜脈始終不顯影,提示可能有靜脈血栓形成.

靜脈造影的優點是對下肢靜脈主幹血栓形成診斷的準確性高,可以瞭解血栓的部位,累及的范圍,以及側支建立情況,並被用作評判其他檢查的黃金標準,其缺點包括:

①它是一種創傷性檢查,操作麻煩,費時,給病人帶來一定的痛苦.

②造影劑的過敏反應,以及腎臟毒性作用.

③造影劑本身會損傷靜脈壁,有引發靜脈血栓的危險,目前臨床上逐步用超聲檢查替代靜脈造影.

4.磁共振靜脈顯像(MRV):

由於血管中流動的血液與血管周圍固定的組織在磁場中對射頻脈沖所產生的磁信號不同,使血管影像得以顯示,根據血液流動的方向,選擇顯示動脈或顯示靜脈,另外也可通過靜脈內註射相位增強劑,更好地顯示血管影像,MRV對近端主幹靜脈(如下腔靜脈,髂靜脈,股靜脈等)血栓的診斷有很高的準確率,與下肢靜脈順行造影相比較,MRV為無損傷檢查方法,無造影劑過敏及腎毒性等副作用,圖像甚至更清晰,缺點是檢查費用較昂貴,某些下肢骨骼中有金屬固定物,或裝有心臟起搏器的病人無法行MRV檢查.

5.125I纖維蛋白原攝入檢查:

利用放射性核素125I的人體纖維蛋白原能被正在形成的血栓所攝取,每克血栓中的含量要比等量血液多5倍以上,因而形成放射顯像,通過對下肢的固定位置進行掃描,觀察放射量有無驟增現象,來判斷有無血栓形成,缺點是不能診斷陳舊性血栓,不適用於盆腔部位的靜脈血栓(因含有核素的尿液在膀胱內積聚,使血栓無法與之鑒別,另外下肢如有炎癥,血腫,創傷等也會造成核素積聚而難以鑒別,目前此種檢查方法已逐漸被彩超或MRV所取代.

下肢深靜脈血栓形成預防

下肢深靜脈血栓形成不僅可以引發致命性的肺栓塞,而且其後遺癥對病人的勞動能力及生活質量有很大的影響,針對有危險因素的病人采用一系列預防措施,能明顯降低深靜脈血栓的發病率,目前預防下肢深靜脈血栓形成的方法主要有2類:藥物預防和機械物理方法.

藥物預防

(1)小劑量肝素:肝素具有明確的抗凝作用,在體內及體外均能防止血栓形成,但肝素有引起出血的副作用,術前或術後用肝素,可能造成創面滲血,術中失血加大,鑒於此,目前主張小劑量法,減少出血危險,具體方法是術前2h,肝素5000U皮下註射;術後每隔8~12h,肝素5000U皮下註射,由於人種的不同,我國肝素的用量應適當減小,一般為3000U皮下註射,統計顯示,小劑量肝素法能明顯降低術後下肢深靜脈血栓形成的發病率以及肺栓塞的發病率,不增加術中,術後大出血,但傷口局部血腫較常見,用藥期間,一般無需檢測出凝血功能,但應監測血小板,以防發生肝素引起的血小板減少癥.

(2)低分子量肝素:肝素是一種混合物,其分子量組成從4000~20000,平均為15000,而低分子量肝素是從肝素中提取出來的,分子量組成為4000~6000,抗凝作用表現在對抗Ⅹa和Ⅱa因子,相對於肝素,其抗Ⅹa因子的作用強於抗Ⅱa因子(兩者作用比為2:1~4:1,而肝素為1:1),因此它出血傾向較肝素小,而半衰期較肝素長,皮下註射後生物利用度較肝素高,目前低分子量肝素在國外已廣泛用於臨床,並代替肝素成為預防血栓形成的首選藥物,由於各個廠傢出品的低分子量肝素其組成各不相同,具體劑量應參照各產品的說明書,低分子量肝素由於半衰期較長,1天僅需皮下註射1~2次,低分子量肝素也能引起血小板減少癥,但較肝素發病率低,由於兩者之間有交叉作用,因此對於肝素引起的血小板減少癥的病人,不能用低分子量肝素來替代,使用低分子量肝素一般無需監測出凝血功能,低分子量肝素如過量,同肝素一樣,可用魚精蛋白與之對抗.

(3)口服抗凝藥:主要為香豆素類藥,最常用的為華法林,為預防手術後下肢深靜脈血栓形成,可在術前及術後用藥,需註意的是華法林起效時間一般在服藥後3~4天,由於華法林個體差異很大,治療窗較窄,因此用藥期間需監測凝血酶原時間(PT),其國際標準化比值(INR)應控制在2.0~3.0,有學者建議針對不同的手術華法林的用量應不同,對於髖關節,膝關節成形術,華法林劑量稍大些,而對於一般的腹部手術,下肢骨折復位手術,用藥量可減小,華法林如過量,其出血的危險性加大,此時可用維生素K1對抗.

(4)口服抗血小板藥物:最常用的有阿司匹林和噻氯匹定等,通過抑制血小板聚集及釋放反應,口服抗血小板藥能減少血栓形成的危險性,但臨床使用後發現,由於阿司匹林主要針對血小板作用,對於凝血因子幾乎無作用,因此手術中創面滲血較多,但其防止下肢深靜脈血栓形成的作用不如低分子量肝素及華法林.

(5)其他:低分子右旋糖酐(平均分子量為4萬)的抗凝作用主要包括:①血液稀釋作用;②降低血小板的黏附作用;③提高血栓的易溶性,手術中及術後每天靜脈滴註500ml右旋糖酐40,對預防下肢深靜脈血栓有一定的作用,其副作用主要有出血傾向,過度擴容及過敏反應等.