膽道蛔蟲病

来源:74U閱讀網

心源性肝硬化

心源性肝硬化百科

心原性肝硬化,系慢性充血性心力衰竭反復發作所致.長期淤血與缺氧,致使肝臟網狀纖維組織增生,主要是肝小葉中央呈現星芒狀纖維化,纖維組織把肝小葉分割形成不規整細胞團,即假小葉形成.

心源性肝硬化

心源性肝硬化病因

任何導致下腔靜脈血回心受阻的疾病都可導致肝臟淤血,如風濕性心臟瓣膜病,慢性縮窄性心包炎,高血壓性心臟病,缺血性心臟病,肺心病,先天性心臟病等.

風濕性心臟瓣膜病居心原性肝硬化的首位,風濕性心臟瓣膜病約4%~12%並發心原性肝硬化,心原性肝硬化53.2%由風濕性心臟瓣膜病引起,風濕性心臟瓣膜病引起充血性心力衰竭時,右心房及右心室壓力增高,影響肝靜脈血液回流而引起肝淤血,肝硬化.

慢性縮窄性心包炎時,肥厚的心包壓迫心臟,極大地限制瞭心臟舒張期充盈,致使右心室舒張末期壓力及右心房壓力均增高,產生肝靜脈血流受阻,肝靜脈壓力持續增高,肝臟中央肝竇擴張,淤血,出血,以致肝細胞缺氧及壞死,中央區網狀纖維組織增生,導致心原性肝硬化.

高血壓性,冠狀動脈粥樣硬化性,肺原性,先天性心臟病等合並有右心衰竭者,也可致肝靜脈血流受阻,肝淤血而致肝硬化.

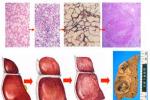

肉眼可見肝臟腫大,呈紫色,邊緣鈍,患者死後或屍檢時肝臟往往變小,切面可呈“肉豆蔻"狀,呈紅白相間,紅色區域是出血區,位於門脈周圍,臨床上充血性心力衰竭嚴重程度與肝小葉壞死程度無絕對相關性.

淤血性肝損傷最初累及小葉中央區,小葉中央靜脈淤血,擴張,肝竇擴張程度與肝竇距小葉中央靜脈的遠近而有所不同,小葉中央肝細胞受壓,變形和萎縮,細胞漿內呈顆粒樣變,有核固縮,核分裂,細胞壞死,伴有棕色色素沉著,棕色色素位於小葉中央,可能因淤膽所致,鄰近中央靜脈的肝實質變性壞死最嚴重,隨淤血的加重,壞死組織向門區延伸,嚴重淤血患者僅在門區有較正常的肝組織,隨時間延長,中央靜脈周圍的網狀纖維可塌陷,可見網狀纖維組織和細纖維束自中央靜脈延伸到另一中央靜脈,這種相鄰小葉中央靜脈間的纖維橋樣聯接是心原性肝硬化的特點,由於患者多死於心血管疾病,所以肝臟本身發展為大面積廣泛再生結節者少見.

心源性肝硬化

心源性肝硬化癥狀

心源性肝硬化的癥狀:

肝掌惡心乏力腹水腹脹肝纖維化肝腫大黃疸頸靜脈怒張門脈高壓

充血性心力衰竭伴肝臟被動淤血患者,多為心臟嚴重衰竭所致的癥狀和體征,而肝臟受累表現則居次要地位,可有輕度右上腹不適,10%~20%有黃疸,體格檢查可有充血性心力衰竭表現,包括頸靜脈怒張,肝頸靜脈回流征陽性,大多數患者肝腫大,少數可高度腫大,50%患者肋緣下超過5cm,有繼發性三尖瓣關閉不全者可觸及膨脹性肝臟搏動,隨肝纖維化的形成肝臟可回縮至正常,15%患者有腹水,25%有脾腫大.

心源性肝硬化

心源性肝硬化檢查

心源性肝硬化檢查項目:

血清堿性磷酸酶維生素K胸部平片多普勒超聲心動圖肝臟疾病超聲診斷心電圖腹部平片肝上、下界叩診

實驗室檢查

肝臟淤血程度和肝功能異常之間無絕對相關關系,80%有磺溴酞瀦留,25%~75%有血清膽紅素升高,血清堿性磷酸酶大多正常或僅有輕度增高,而其他大多數肝病都伴有血清堿性磷酸酶的升高,因而也可籍此將淤血性肝病與其他肝病相鑒別,在急性淤血性肝臟,血清轉氨酶(AST,ALT)明顯增高,而慢性淤血肝僅有輕微增高,無論是急性還是慢性肝淤血,都伴有白蛋白降低和球蛋白升高,凝血酶原時間延長,後者不能用維生素K校正,而隨充血性心力衰竭的好轉而漸漸恢復到正常,另外,隨充血性心力衰竭好轉,其他肝功能指標,特別是血清轉氨酶,會很快恢復至正常,而磺溴酞瀦留試驗則1~2周後才能恢復,低凝血酶原血癥則數周後才能恢復.

生化指標難以將肝硬化與非肝硬化區別開,心原性肝硬化少有生化指標異常表現,可能由於患者未進展到心原性肝硬化之前就已經死於心血管病變,如出現如下幾種情況當考慮心原性肝硬化的形成:

①嚴重的風濕性心臟病,特別是二尖瓣狹窄;

②慢性縮窄性心包炎;

③嚴重的充血性心力衰竭反復發作或長期存在;

④嚴重的肝淤血,但肝臟不大,腹水和脾腫大;⑤三尖瓣關閉不全,但肝臟未能觸及相應的擴張性搏動.

肝穿活檢

是確診指標,但充血性心力衰竭時肝靜脈壓增加,故肝穿易致出血,需糾正心力衰竭,肝功能復常後才可肝穿刺活檢,但如急需穿刺以明確診斷,在凝血酶原時間及血小板等指標許可時,也可行肝穿活檢.

心源性肝硬化預防

主要是預防心肌炎,防治高血壓等心血管疾病.