韓琦 北宋政治傢

来源:74U閱讀網

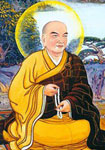

法照簡介:法照大師 (公元約747-821)唐代高僧,中國佛教凈土宗第四代祖師。 法照大師的俗世事跡,史料中不見記載。按照大師於唐代永泰年中既已在南嶽衡山三祖承遠大師處習凈土教的時間來推算,他在少年時期即已出傢為僧。初因仰慕遠公之芳蹤,由東吳到廬山東林,結凈土道場,專修念佛三昧,一日入定往極樂世界,見有著垢弊衣而侍於佛側者,得佛明示,知乃衡山承遠也。因是徑往湖南,入山求之,覓得師於巖谷間,於是師從教,在彌陀臺般舟道場,專修凈業。當時衡山念佛道場,在南方頗有名聲,來山從學受教者數以萬計。代宗皇帝賜承遠大師所住持的寺廟為般舟道場。

永泰元年(公元765年)四月法照於南嶽彌陀臺廣發弘願,盡此形壽,每夏九旬,常入般舟念佛道場,決定畢生修持凈土法門。同年,法照往長安(今西安),在章敬寺的凈土院,依《無量壽經》撰寫瞭第一部著作《凈土五會念佛略法事儀贊》。此外,法照大師所撰寫的第二部著作《凈土五會念佛誦經觀行儀》則更為詳盡系統地介紹瞭他所倡導的凈土五會念佛法門。

法照大師的一生有許多神奇殊妙的感應事跡。唐代宗大歷二年(公元767年),遷居衡州(今湖南衡陽)雲峰寺時,一日,於齋堂用餐時,從缽盂中,忽睹五色祥雲及寺院、山林、流澗、石門等,距石門約五裡處復見一寺,名大聖竹林寺。過些時日,也是在用餐時的缽中,見五色雲彩、寺院的亭臺樓閣等皆微妙無比,無有此界所見之土石穢惡,純金色界,眾寶交錯,萬千菩薩雜處其中,種種妙相宛若諸佛嚴凈國土。及至用餐完畢,缽中諸境方才消失。師以所見請問大德,其中有嘉延、曇暉二僧告知曰"聖神變化,不可以凡情測,若論山川之勢,乃五臺爾"。獲知許是五臺聖境,師曾萌發朝山之願,然因有諸障緣,未能如願。

唐代宗大歷四年(公元769年)的夏天,法照大師於衡州的湖東寺(或作湘東寺),啟建五會念佛道場,六月初二日,也感得祥雲彌漫道場,雲中有諸樓閣,見數梵僧,身可丈餘,執錫行道。阿彌陀佛及二菩薩現金色身,滿虛空中。在會眾等,咸皆清楚觀見此景,無不歡喜踴躍,焚香瞻禮。此情此景,良久方消。在當天晚間,師於道場外遇一老者,那老者質問師言:"汝曾發願,往金色界,禮覲大聖,今何輒止?"大師答曰:"唯因時艱路難,不易前往"。彼老者復勸告法照說:"若有堅固願心,何難之有?"言畢,消然不見其蹤。法照大師甚感驚異,思索再三,自認志向未堅,遂即入道場於佛像前重發誠願曰:"願以此身,奉覲大聖,準夏滿前往,任是火聚冰河,終無退墮。"

是年八月十三日,師與數位志同道合者,由南嶽出發,行腳北上,一路果無艱險。歷時七個多月,終於唐代宗大歷五年(公元770年)四月到達五臺縣境的佛光寺。法照於五臺山間蒙大聖普賢菩薩不思議光的攝照,又得善財、難陀二童子的引路,來到瞭大聖竹林寺,所見景象果如缽中所見,略無差脫。大師即具威儀,入於寺中,至講堂,見文殊、普賢二大菩薩各據東西獅子座上,萬眾圍繞而為說法。師於二菩薩前,作禮問曰:"末代凡夫,去聖時遙,知識隘劣,障垢尤深,佛性無由顯現,佛法浩瀚,未審修何法門,最為其要,惟願大聖,斷我疑網。"文殊菩薩答言:"汝今念佛,今正是時,諸修行門,無過念佛,供養三寶,福慧雙修,此之二門,最為善要。我於過去劫中,因觀佛故,因念佛故,因供養故,得一切種智。是故一切諸法,般若波羅蜜,甚深禪定,乃至諸佛,皆從念佛而生,故知念佛,諸法之王。"師復問曰:"當雲何念?"文殊言:"此世界西,有阿彌陀佛,彼佛願力,不可思議,汝當繼念,令無間斷,命終決定往生,永不退轉。"開示完畢後,二大菩薩同舒金臂,摩師之頂,為師授記曰:"汝以念佛故,不久當證無上正等菩提,若善男子等,願疾成佛者,無過念佛,則能速證無上菩提。"師聞此語已,疑網悉除。歡喜踴躍,作禮而退。於頃刻間,所有景象已失所在,大師內心悵然悲感,便於所在之處立石以為標記。

這一年的四月初八釋迦佛誕日,大師於華嚴寺般若院西樓下安止。四月十三日師與五十餘僧,同往金剛窟,虔心禮拜三十五佛名,師禮才十遍,忽見其處,廣博嚴凈,琉璃宮殿,文殊、普賢與眾菩薩俱在一處,大師見此情景,唯自欣喜,未曾言說,默然隨眾歸寺,其夜三更時分,在華嚴寺般若院西樓,見有諸燈炬於寺東巖壑之畔,隨師咒願,變化無窮,甚為奇妙,此情景甚為激發師之熱誠,於是乘夜獨詣金剛窟所,五體投地,虔誠頂禮,祈願得見文殊大聖,幸蒙聖僧佛陀波利(華言覺護。北印度人)的引導,進入一所名為:"金剛般若寺"的道場中,見四處皆異寶莊嚴,光明閃爍,觀見殿堂之中文殊大聖,處位尊嚴,無以倫比。大師得見此景,信念倍增,念佛修行更加勇猛精進。

唐代宗大歷五年(公元770年)十二月,大師於華嚴寺入念佛道場,下定決心,斷絕飲食,給自己訂好時間,以求克期取證,誓願求生西方凈土,到瞭第七日的初夜,大師正用功時,見一梵僧入道場對他說道:"師所見五臺山之聖境,何故不說,胡不傳示於人?"言訖隨即隱去,法照聞此言已,內心尚存疑慮,也就未作決定是否向眾人表明所見之境。次日申時,師於道場又遇一老梵僧神色嚴峻地對大師言:"法師於五臺所見到的靈異境相,請普示眾生,以令聞道生信,使發無上菩提心,而獲大利樂,胡不為耶?"大師答言:"實無心隱瞞聖道,惟恐聞者信念不堅而生疑心招致誹謗耳!"老僧開導說:"大聖文殊,現在此山,尚招人謗,汝何惜焉?但使眾生,見聞之者,發菩提心,作毒鼓耳!"於是法照大師便回憶自己所見到的不思議境界,記錄成冊,這就是法照大師傳世的另外一部著作《大聖竹林寺記》。後來,法照大師在五臺山中臺麓菩薩變化而有的竹林寺題額處,距華嚴寺南十五裡,憑記憶中的印象,仿建瞭一所宏偉莊嚴的寺院,仍號竹林寺。以為永久之紀念。翌年正月,大師與江東釋慧從和華嚴寺僧眾崇暉、明謙等三十餘人再往金剛窟所,及立石標記處,瞻仰舊處,於禮拜時,也是有緣遇上奇異景象,是以大眾方知法照大師所見實為不虛。俱念宿緣多幸,得與同遊,因而將之書寫記錄在金剛窟的屋壁上,普令見聞者,同發勝願心,共修無上道。

大歷十二年(公元777年)九月十三日,大師與弟子八人:純一、惟秀、歸政、智遠、沙彌惟英、優婆塞張希俊、童子如靜等,在東臺見有白光四道,緊接著便有五色奇特雲一紅色圓光,微妙無比,文殊菩薩乘青毛獅王,湧現光中,在場大眾全都清楚目睹這一殊勝景象。於此同時,天雨雪花,與五色毫光相和,遍佈整個山谷。

自此之後,大師的信念與道心益加堅固,專心致志地念佛,修持精苦,日夜無曠。從他能入定往極樂世界親見阿彌陀佛來看,大師的念佛境地決非一般,往生凈土自然不在話下。然而大師的往生日期與情形卻無從得知,單據有關史料記載,大師一日正念佛時,有梵僧入道場告言:"汝之凈土花臺現矣,後三年花開,汝當往矣!"過三年,大師自知生西之期已至,普告大眾說::"吾行矣!"言已,端坐而寂。大師住世時,常行般舟三昧,自修五會念佛,也以五會念佛之法教人修行。當時的代宗皇帝於長安城內,常聞東北方有念佛聲,遣使尋覓至山西太原地界,果見大師於彼弘教,修行念佛法門。

於是下詔書,迎入宮中,封為國師,教宮人修五會念佛。之後的德宗皇帝於興元元年(公元784年)也請師入宮中,教五會念佛。因此之故,大師又號"五會法師"。在凈土宗的祖師中,被封為國師者,為數甚少,大師之所以能得到帝王的尊崇,實則與他的念佛三昧功夫分不開。而後人將大師尊為凈土宗的第四代祖師,這除瞭基於他與三祖承遠大師有師承關系外,同時也因為他在弘揚凈土念佛法門上取得瞭特殊的功績。

凈土五會念佛,是法照大師一生自行化他的主要法門,也可以說是大師佛學思想的中樞。五會念佛之法是以《佛說無量壽經》為理論基礎,《無量壽經》經文中佛所描述的極樂國土,"或有寶樹,硨磲為本,紫金為莖,白銀為枝,琉璃為條,水晶為葉,珊瑚為花,瑪瑙為實,行行相植,莖莖相望,枝枝相準,葉葉相向,花花相順,實實相當,榮色光曜,不可勝視,清風時發,出五音聲,微妙宮商,自然相合,皆悉念佛念法念僧,其聞音者,得深法忍,不退轉至成佛道",大師以此結合娑婆世界眾生的根性而創立五會念佛之法。經文中所謂出五音聲,微妙宮商,指的是古樂譜曲所用的"宮、商、角、征、羽"五種音符。然則極樂世界六塵說法,種種妙樂,絕非此界粗音俗樂所能比擬。大師倡導的五會念佛,結合五音的曲調與節奏,一方面可以誘導眾生生念佛之興致,另一方面則可以使念佛者全憑一心專稱佛號而成就念佛三昧。

五會念佛的意思按大師自己的解釋是這樣的:"五者是數,會者集會,彼五種音,從緩至急,唯念佛法僧,更無雜念,念則無念,佛不二門也,聲則無常,第一義也。"此種說法也合乎《佛說阿彌陀經》中所描述的:"微風吹動,諸寶行樹,及寶羅網,出微妙音,譬如百千種樂,同時俱作,聞是音者,皆生念佛念法念僧之心"的義理。五會念佛的方法按大師所說則是:第一會平聲緩念;第二會平上聲緩念;第三會非緩非急;第四會漸急念;第五會轉急念。第一會至第四會都是稱念南無阿彌陀佛六字洪名,唯第五會單念阿彌陀佛四字佛號。其音調則是由緩和次第轉急,其要點在於能使念者,收攝意念,漸漸將心識凝聚一處,專註一心稱念佛號,長此以往加行用功自然能入念佛三昧。在《凈土五會念佛略法事儀贊》中大師贊嘆此五會念佛法者,即於此生能離五濁煩惱,除五苦、斷五蓋、截五趣、凈五眼、具五根、成五力、得菩提、具五解脫,能速成就五分法身。法照大師以如此肯定的語氣標榜五會念佛之法具有如此不可思議的功德力,是有他充分的根據的。他在《凈土五會念佛觀儀》中自述雲:"照以永泰二年四月十五日,於南嶽彌陀臺……每夏九旬,常入般舟念佛道場……至第二七日夜,……至阿彌陀佛所……白佛言:"有何妙法,唯願說之。"佛言:"有一無價梵音念佛法門,正與彼五濁惡世"。……言訖,彼佛國界,佛菩薩眾,水鳥樹林,皆悉五會念佛誦經。法照粗記少分,……阿彌陀佛言:"汝但依此五會念佛誦經之時,我此國土水鳥樹林,諸菩薩眾,無量音樂,於虛空中,一時俱和念佛之聲"。"由此可見,大師所傳的五會念佛法是於阿彌陀佛所得真傳。其音調是以極樂凈土的法音為版式,稱念之方法等同於極樂凈土,當然其功德力用非同凡響瞭。

在大師的傳記中我們可以看到,他曾不止一次於定中親見阿彌陀佛及諸菩薩眾等。這對於一般的修行者來說,的確難以企及。大師之所以具此德能,這基於他修持般舟三昧所得的成就。同時也得益於他起初修學的禪定功夫。從參禪到念佛,這不但是大師在修持形式上的轉變,而且在思想上也有極大幅度的變更,從禪宗的呵佛罵祖,不立文字,以音聲語言為著相等觀點轉為凈宗的以音聲作佛事,以觀佛念佛之名相為修行之主題,這樣的轉折的確需要很大的勇氣與智慧。大師認為若離念求無念,離生求無生,離相好求法身,離文字求解脫,是住斷滅見,謗佛毀經,成破法之惡業,墮無間地獄。是以大師極力稱贊念佛法門之殊勝,提倡五會念佛之法,視念佛三昧於諸三昧中為最上之王,同時將念佛三昧比作無上深妙的禪法,是諸佛共所印定的如來禪。認為此二者稱謂雖殊,然則實際之境界並無異樣。這從他在解說五會念佛之法時所講的"第五(會)震動天魔散,能令念者入深禪"一語可以見得。

對於大師一生中那些難以備述的殊勝感應,凡夫俗子固然覺得神奇,然若依經典中佛所說的教義來看,也就不足以為奇瞭,《般舟三昧經》雲:"若人自誓,九十日中常行常立,一心系念,於三昧中,得見阿彌陀佛。"由此可知,般舟三昧修成就時,修行者之色身可不離此界而直接面見阿彌陀佛,請法於佛。是以大師以般舟三昧之功,感應無數的靈異跡象,激發無數行人修凈土念佛法門,求生極樂國土。其中最為殊勝的當屬感得當朝帝王歸信凈土,使得朝野上下廣行念佛法門,這對於凈土宗的發展起瞭很大促進作用。大師一生之言行堪為凈宗行者之榜樣,其德業功行,實不愧一代祖師之榮稱。他對於凈土宗所作的巍巍功德,值得我們永遠銘記在心。