荀顗 西晉開國元勛

来源:74U閱讀網

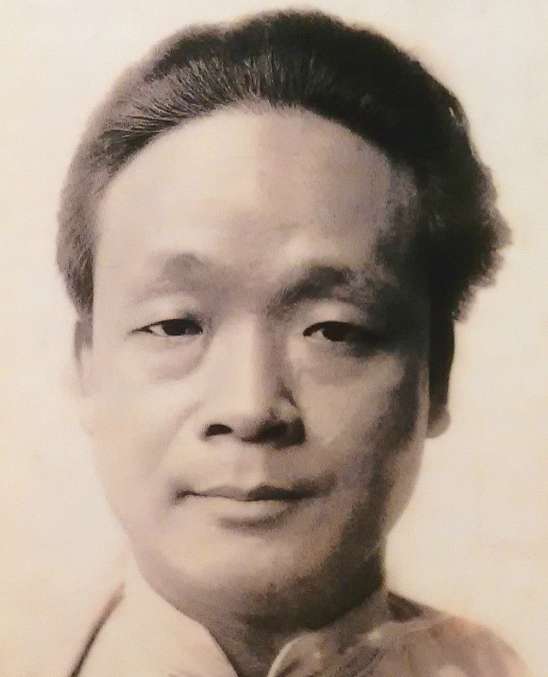

中文名:董作賓

別 名:作仁

國 籍:中國

民 族:漢族

出生地:河南南陽宛城區長春街

主要成就:個發現殷墟甲骨卜辭中記“貞人”之名的現象

代表作品:《甲骨文斷代研究例》

1895年3月20日出生於河南省南陽市宛城區長春街(現解 放路)一個小店主傢庭,少年時便博覽《四書》、《五經》及諸子百傢學說。幼時的董作賓在課餘時常到旁邊刻字店裡玩,並細心地觀察各種雕刻技法,琢磨刻字的章法與要領。後來他又得到店主的熱情指導,使他對古文字和篆刻藝術產生瞭很大的興趣。宣統二年(1910年),他入元宗高小,後輟學。1915年春,在張嘉謀先生(著名教育傢)的催促下,董作賓考取縣辦師范學校。畢業後又以優異的成績留校任教。

1917年春,董作賓跟隨張嘉謀去開封,在張傢管書房兼辦傢務。後經張嘉謀先生的指導和引薦考入開封育才館讀書,初步接觸到甲骨文,從此他便與甲骨文結緣並產生濃厚興趣,開始研究中國考古學。1922年,他應張嘉謀先生之約隻身來到北京求學,吃住在張先生傢裡。張先生知道他學過篆刻,又有一筆好字,便托人為他介紹瞭一個謄寫講義稿的差事。這其間董作賓結識瞭時任北京大學教授的徐旭生(唐河縣人),徐先生發現他聰明,又忠厚老實,還能吃苦,便介紹他入北京大學旁聽語言學,空餘時間對羅振玉的《殷墟書契前編》進行摹印、研究。 1923年入北京大學研究所國學門,習甲骨文。

1925年,董作賓從北京大學研究所畢業後獲史學碩士學位,他先後任教於福州協和大學和河南中州大學。1927年赴廣州中山大學任教,並同文學院代院長傅斯年結為知交。之後,入傅斯年創辦的歷史語言研究所工作。1928年,回宛在南陽中學任教。同年暑假,他去安陽考察,發現當地村民在殷墟挖掘並出賣甲骨,即向傅斯年建議,由中央研究院主持進行系統發掘。10月,董作賓首次發掘獲得甲骨殘片784件,此後又先後15次參加安陽小屯村殷墟發掘。他又參加山東城子崖發掘,發現瞭龍山文化。曾任教於中州大學、中山大學等,1928年後到中央研究院歷史語言研究所,曾任研究員、美國芝加哥大學客座教授。

1932年,他升任歷史語言研究所研究員。3月,他發表瞭《甲骨文時代研究例》,確定瞭識別甲骨片上殷代文字分期的10個標準。從1928年董作賓參加安陽殷墟發掘到1937年抗日戰爭爆發前,他先後多次參加殷墟的系統發掘,並為此付出瞭巨大心血。他也由此開始對甲骨文進行全面系統的研究,發表瞭一系列重要論文和專著。他最早提出甲骨斷代的10個標準,主持瞭殷代帝王世系年譜、殷先王稱號、殷帝姓氏、出土物墓葬地段、異域地名、銘文所述人物、銘文語法結構、銘文表意標準、銘文書寫形態等重大課題的研究,取得瞭舉世矚目的成就,使他成為當時中國最著名的考古學傢之一,一代甲骨學大師。他編著出版瞭《殷墟文字甲編》。抗日戰爭時期,他隨歷史語言研究所相繼遷往長沙、桂林、昆明、南溪,並主持該所工作,繼續研究殷代歷法。1931年後,編著出版《卜辭中所見之殷歷》。1945年又編著出版《殷歷譜》,被譽為紀念碑式著作。

1948年,任中央研究院歷史語言所研究員,並在同年當選為中華民國中央研究院第一屆院士。同年底董作賓隨中央研究院和自己相伴多年而不忍心分開的大批文物遷往臺灣,並提任臺灣大學中國古文和歷史教授。為該校中文系講授古文學,為歷史系講授殷商史。1950年,他和友人一起創辦《大陸雜志》,並任中央研究院歷史語言研究所所長,並發表《武王伐紂年月日考》一文。1951年後,先後編著出版瞭《西周年歷譜》和《殷墟文字乙編》。1955年8月,他應香港大學之請,赴香港大學東方文化研究所任研究員,從事中國年歷編寫工作,並任香港大學歷史系名譽教授和崇基、新亞、珠海三書院的教授。此間,他完成瞭中英文對照的《中國年歷總譜》。1949年後到臺灣,曾任臺灣大學文學院教授、歷史語言所所長、香港大學東方文化研究院研究員等。